–Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ–Ш–Щ –Я–†–Ю–Х–Ъ–Ґ

–Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ–Ш–Щ –Я–†–Ю–Х–Ъ–Ґ

|

–Э–µ –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞ –Є –љ–µ –†—Г—Б—М - –С–Њ—О—Б—М, –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б, —В–µ–±—П - –±–Њ—О—Б—М... –Ш–Э–Ґ–Х–Ы–Ы–Х–Ъ–Ґ–£–Р–Ы–ђ–Э–Ю-–•–£–Ф–Ю–Ц–Х–°–Ґ–Т–Х–Э–Э–Ђ–Щ –Ц–£–†–Э–Р–Ы "–Ф–Ш–Ъ–Ю–Х –Я–Ю–Ы–Х. –Ф–Ю–Э–Х–¶–Ъ–Ш–Щ –Я–†–Ю–Х–Ъ–Ґ" |

|

|

–Я–Њ–ї–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Њ–Ї. –°—В–Є—Е–Є –Є –њ—А–Њ–Ј–∞. –Ъ—А–Є—В–Є–Ї–∞ –Є –Љ–µ—В–∞–Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞. –Ю–±–Ј–Њ—А—Л –Є –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –†–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є–Є –Є –Љ–µ–і–Є—В–∞—Ж–Є–Є. –•—А–Њ–љ–Є–Ї–∞. –Р—А—Е–Є–≤. –У–∞–ї–µ—А–µ—П. –Ш–љ—В–µ—А-–Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л. –Я–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А—Г–ї–µ—В–Ї–∞. –Я—А–Є–Ї–Њ–ї—Л. –Я–Є—Б—М–Љ–∞. –Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є. –Ф–љ–µ–≤–љ–Є–Ї —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–∞. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 17 —Д–µ–≤—А–∞–ї¬§, 2026 –≥–Њ–і |

|

|

| –У–ї–∞–≤–љ–∞—П | –Ф–Њ–±–∞–≤–Є—В—М –≤ –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Њ–µ | –°–і–µ–ї–∞—В—М —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–Њ–є | –°—В–∞—В–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ | ||

| –Я–Ю–Ы–Х –Т—Л–њ—Г—Б–Ї–Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –Ї–∞—В–∞–ї–Њ–≥ –Ч–∞–Љ–µ—В–Ї–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –†–µ—Д–µ—А–µ–љ–і—Г–Љ –С–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞  –Я–Ю–Ш–°–Ъ–Ш –†–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–Є—Б–Ї –°—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –Р–≤—В–Њ—А—Л –У–µ—А–Њ–Є –У–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П  –Э–Р–•–Ю–Ф–Ъ–Ш –Р–≤—В–Њ—А—Л –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Ъ—В–Њ —А—П–і–Њ–Љ –Р—Д–Є—И–∞ |

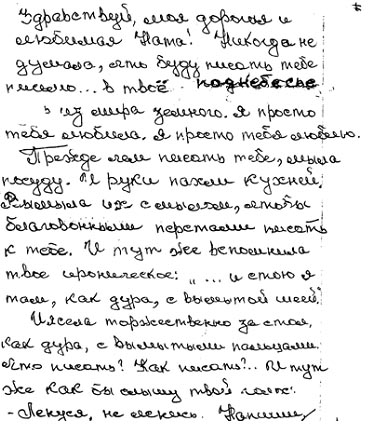

–Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є, –Љ–Њ—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞—П –Є –ї—О–±–Є–Љ–∞—П –Э–∞—В–∞! –Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –і—Г–Љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –±—Г–і—Г –њ–Є—Б–∞—В—М —В–µ–±–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ… –≤ —В–≤–Њ–µ –њ–Њ–і–љ–µ–±–µ—Б—М–µ –Є–Ј –Љ–Є—А–∞ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ. –ѓ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–µ–±—П –ї—О–±–Є–ї–∞. –ѓ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–µ–±—П –ї—О–±–ї—О. –Я—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –њ–Є—Б–∞—В—М —В–µ–±–µ, –Љ—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—Г–і—Г. –Ш —А—Г–Ї–Є –њ–∞—Е–ї–Є –Ї—Г—Е–љ–µ–є. –Т—Л–Љ—Л–ї–∞ –Є—Е —Б –Љ—Л–ї–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—А—Б—В–∞–Љ–Є –њ–Є—Б–∞—В—М –Ї —В–µ–±–µ. –Ш —В—Г—В –ґ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞ —В–≤–Њ–µ –Є—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ: «…–Є —Б—В–Њ—О —П —В–∞–Љ, –Ї–∞–Ї –і—Г—А–∞, —Б –≤—Л–Љ—Л—В–Њ–є —И–µ–µ–є». –Ш —П —Б–µ–ї–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї, –Ї–∞–Ї –і—Г—А–∞, —Б –≤—Л–Љ—Л—В—Л–Љ–Є –њ–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є. –І—В–Њ –њ–Є—Б–∞—В—М? –Ъ–∞–Ї –њ–Є—Б–∞—В—М?.. –Ш —В—Г—В –ґ–µ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Б–ї—Л—И—Г —В–≤–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ—Б: — –Ы–µ–љ—Г—Б—П, –љ–µ –ї–µ–љ–Є—Б—М. –Э–∞–њ–Є—И–Є. –Э–∞—В–∞, –љ–µ —В–∞–Ї –і–∞–≤–љ–Њ –Љ–љ–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –Є–≥—А–∞—В—М —Б–≤–Њ–є —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–љ—Л–є —Ж–Є–Ї–ї «–Ю—В –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –і–Њ –Я–∞—Б—Е–Є» –њ–µ—А–µ–і –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–Њ–Љ –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤–Њ–Љ –Т–Є—В–∞–ї—М–µ–≤–Є—З–µ–Љ –°–∞–≤–∞—А–Є. –Ю—В –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Є –Є—Б–њ—Г–≥–∞ –±—Л–ї–∞, –Ї–∞–Ї –±—Л —В—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, «—Г–і–∞—А–µ–љ–љ–∞—П –њ—Л–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–µ—И–Ї–Њ–Љ –Є–Ј-–Ј–∞ —Г–≥–ї–∞». –Ю–љ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ –Њ—В–љ–µ—Б—Б—П –Ї –Љ–Њ–µ–Љ—Г —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤—Г –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї, –Ї–∞–Ї —П —А–∞–±–Њ—В–∞—О –љ–∞–і –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є. — –ѓ –ї–µ–љ–Є–≤–∞—П, — –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї–∞ —П. –Ш —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–і–∞. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤–љ–µ—И–љ—О—О —А–∞–±–Њ—В–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М, –≤–љ—Г—В—А–Є —П –Њ—З–µ–љ—М –ї–µ–љ–Є–≤–∞. –Э–Њ —П –љ–µ –±—Г–і—Г –ї–µ–љ–Є—В—М—Б—П, –Э–∞—В–∞, –Є –љ–∞–њ–Є—И—Г –≤—Б–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ—О. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є —В–≤–Њ–µ —В–µ–ї–Њ, –і—Г—И–∞ —В–≤–Њ—П, –і—Г—Е —В–≤–Њ–є –±—Л–ї –≤–Њ—Б–њ–∞—А–µ–љ –≤ –љ–µ–±–Њ, –љ–Њ —П, –Ї–∞–Ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ, –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –і—Г–Љ–∞–ї–∞, –∞ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ —В–µ–±—П, —Г–њ–Њ–Ї–Њ–Є–≤—И—Г—О—Б—П –≤ –ї–Њ–і–Ї–µ –њ–µ—А–µ–і –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ —А–µ–Ї–µ –°—В–Є–Ї—Б, –Є –Љ—Л—Б–ї–Є–ї–∞, —З—В–Њ –≤—Б—П —В—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–і–µ—Б—М. –Т–Њ—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є—П: —А—Л–ґ–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П —Б–Њ —Б—В—Г–Ї–Њ–Љ –њ–∞–і–∞–µ—В –љ–∞ –Ї—А—Л—И–Ї—Г –≥—А–Њ–±–∞… –Ы—О—Б—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–∞ –њ–µ—А–µ–і —Н—В–Є–Љ —В–Є—Е–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: — –Х–є –љ–µ –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–і–≤–Њ—А–Ї–∞—Е —Б –µ–µ —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є –ї–µ–ґ–∞—В—М, –∞ –≤ –Ъ–Њ–ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ. –Ц–µ–љ—П –Ъ—Г–ї–∞–Ї–Њ–≤, –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З, –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Љ—Л –≤–Љ–µ—Б—В–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –љ–∞–і —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ–Љ –Њ –•–Њ–і–ґ–µ –Э–∞—Б—А–µ–і–і–Є–љ–µ, –≥–Њ—А–µ—Б—В–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–Њ–ї–≤–Є–ї: — –Ю–љ–∞ –±—Л –µ—Й–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –і–µ—Б—П—В—М –њ—М–µ—Б. –Ю–љ–∞ –±—Л –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≥–Њ–і –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ–Њ –њ—М–µ—Б–µ –њ–Є—Б–∞—В—М, — –Є —Б—А–∞–Ј—Г —Г—И–µ–ї –≤ —Б–µ–±—П, –і—Г–Љ–∞—П –Њ —З–µ–Љ-—В–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ. …–†—Л–ґ–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П —Б–Њ —Б—В—Г–Ї–Њ–Љ –њ–∞–і–∞–µ—В –љ–∞ –Ї—А—Л—И–Ї—Г –≥—А–Њ–±–∞. –Я—А–Њ—З–Є—В–∞–ї–∞ –љ–∞–і —В–Њ–±–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г –Њ–± —Г–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є–Є –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О, –њ–Њ–Ї–∞ –≤—Б–µ –љ–µ –Ј–∞—Б—Л–њ–ї–µ—В—Б—П –Ј–µ–Љ–ї–µ–є, –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—В—М: — –Я–Њ–Љ—П–љ–Є, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –і—Г—И—Г —Г—Б–Њ–њ—И–µ–є —А–∞–±—Л –Ґ–≤–Њ–µ–є, –љ–Њ–≤–Њ–њ—А–µ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Э–∞—В–∞–ї–Є–Є, –Є –њ—А–Њ—Б—В–Є –µ–є… –Ш –≤–і—А—Г–≥ –љ–∞ –≤–µ—Б—М –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–є —Б–≤–Њ–і –љ–µ–±–∞ –≤ —Б–ї–µ–њ—П—Й–µ–Љ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ —Б–ї—Л—И—Г —В–≤–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ—Б, —В–≤–Њ–є –ї–Є–Ї—Г—О—Й–Є–є –Ї—А–Є–Ї: — –Ы–µ–љ—Г—Б—П! –ѓ —Б–≤–Њ-–±–Њ–і-–љ–∞!!! –Ф—Г—И–∞ —В–≤–Њ—П –≤ —Б–≤–µ—В—П—Й–µ–Љ—Б—П –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–µ –±—Л–ї–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–∞ –Њ—В –њ–ї–µ–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—В–Є. — –ѓ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–∞!!! –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є–µ — —Б–љ–Њ–≤–∞ —Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М —В–≤–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ—Б, —Г—И–µ–і—И–µ–є –Є–Ј –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Т—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј —П —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ —В–µ–±—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ –њ–Њ–і–Њ—И–ї–∞ –њ–Њ—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞—В—М —В–≤–Њ–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Є –µ—Й–µ —А–∞–Ј –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г –і–ї—П —В–µ–±—П. –Ґ–≤–Њ—П –і–Њ—З–Ї–∞, –Ь–∞—И–∞, –≤–µ—Б—М –≤–µ—З–µ—А –њ—А–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤–Њ–Ј–ї–µ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞ (—П –µ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є), –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ –њ—А–Є—Б–µ–ї–∞, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≤–Ї—Г—Б–Є–ї–∞, –∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ —В–≤–Њ—О —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –Є –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б —В–Њ–±–Њ–є. –ѓ —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–∞—Б—М –њ–µ—А–µ–і –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ, –њ–Њ—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ, –Є —В—Л, –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –Ь–∞—И—Г, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: — –ѓ –≤ –љ–µ–є. –Я–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б –Ь–∞—И–µ–є, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞, –∞ –љ–µ –Њ—В—А—Л–≤–∞—П—Б—М, —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –≤ —В–≤–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ. –Я—А–Є–і—П –і–Њ–Љ–Њ–є, —П –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–≥—А–∞–ї–∞ –љ–∞ —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–Њ, –≤—Б–µ–є –і—Г—И–Њ–є –Њ–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї —В–µ–±–µ, –≤–µ–і—М –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Љ—Л —Б —В–Њ–±–Њ–є –±—Л–ї–Є –љ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Є —В—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ —П –њ–Є—И—Г –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г. –Э–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ –µ–µ. –ѓ –Є–≥—А–∞–ї–∞ –і–ї—П —В–µ–±—П –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞, —З—В–Њ —В—Л –Љ–µ–љ—П —Б–ї—Л—И–Є—И—М, —З—В–Њ —В—Л –Љ–µ–љ—П —Б–ї—Г—И–∞–µ—И—М. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –Є–≥—А–∞—В—М «–Т—А–µ–Љ—П —А–∞–Ј–ї—Г–Ї–Є», —В–Њ –њ–Њ–љ—П–ї–∞, —З—В–Њ —Н—В–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ — —В–≤–Њ—П –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Г–і–µ—В —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б —В–Њ–±–Њ—О. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –±—Л–ї –і–µ–љ—М —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Х. –Э. –Ъ—Г–ї–∞–Ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞ –Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–Є—А–Є–ґ–µ—А–∞ –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ- –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞, –і–ї—П —В–µ–±—П –Є –і–ї—П –Љ–µ–љ—П — –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ц–µ–љ–Є; –≤—Л —Б –љ–Є–Љ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–∞–≤—В–Њ—А–∞–Љ–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П –ї–µ–≥–Ї–Є–є, –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–є —О–Љ–Њ—А–Њ–Љ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –і–ї—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞, —П –ґ–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –Ј–∞–≤–ї–Є—В–Њ–Љ –≤ —Н—В–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ, –Њ—В–љ–Њ—И—Г—Б—М –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г —В—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Ї—Г. –Э–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г —В—А–Є –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В—А–Њ—З–Ї–Є: «–° —А–Њ–ґ–і–µ–љ—М—П –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П—О, –і–Є–≤–љ–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –ґ–µ–ї–∞—О, —Б—З–∞—Б—В—М—П, —А–∞–і–Њ—Б—В–Є, –і–Њ–±—А–∞…» — —З—В–Њ –ґ–µ –і–∞–ї—М—И–µ?.. –Ф–∞–ї—М—И–µ —З—В–Њ –њ–Є—Б–∞—В—М? –Ш —З–µ—В–Ї–Њ –Є —П—Б–љ–Њ –≤–і—А—Г–≥ –њ—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї –≤ –Љ–Њ–µ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ —В–≤–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ—Б: — –Ш –µ—Й–µ –Ї—Г—З—Г –±–∞—А–∞—Е–ї–∞!!! –≠—В —В–Њ—З–љ–Њ — –љ–∞ –і–µ–љ—М —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Њ –і–∞—А—П—В –љ–µ–љ—Г–ґ–љ—Л–µ –≤ –і–Њ–Љ–µ –≤–µ—Й–Є.

–Ь—Л –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М —Б —В–Њ–±–Њ–є –≤ –°–Њ—О–Ј–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є –љ–∞ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є. –ѓ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–∞ —В–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є. –ѓ –±—Л–ї–∞ –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–∞ —В–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ —Г –і–µ–≤—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є —В–∞–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є? — –Р –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ—И–ї–∞, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ—И–ї–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —Б —В–Њ–±–Њ–є —Г–ґ–µ –і—А—Г–ґ–Є–ї–Є, —В—Л –Ј–≤–Њ–љ–Є–ї–∞ –Љ–љ–µ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б–µ—Е –Њ–±–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±–Њ –≤—Б–µ–Љ –Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±–Њ –≤—Б–µ—Е, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞: — –ѓ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞. –Я–Њ—Б–ї—Г—И–∞–є. — –Э–∞—В–∞, –µ—Й–µ —А–∞–Ј –њ—А–Њ—З—В–Є… –µ—Й–µ… –Ш —В–∞–Ї, –њ–Њ–Ї–∞ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Љ–µ–ї–Њ–і–Є—П —Б–ї–Њ–≤ –Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —В–≤–Њ–Є—Е —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –љ–µ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є –Љ–Њ—О –і—Г—И—Г –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М—О –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є. –°—В–Є—Е–Є, —Б—В–Є—Е–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В–Є—Е–Є… –љ–∞ –ї—О–±–Њ–є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Є —Ж–≤–µ—В–Ї–∞, –љ–µ–Њ—И—В—Г–Ї–∞—В—Г—А–µ–љ–љ—Г—О –Ї—А–∞—Б–љ—Г—О –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ—Г—О —Б—В–µ–љ—Г, —З—М–µ-—В–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ — –≤—Б–µ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б —Б—Г–і—М–±–∞–Љ–Є, –≤ —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–µ–љ–Є–Є –ї–Є–љ–Є–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ –Є —Б–Њ–±—Л—В–Є–є. –Т 1976 –≥–Њ–і—Г —Г–Љ–µ—А –Љ–Њ–є –ґ–µ–љ–Є—Е, –Р—А—Б–µ–љ–Є–є –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤, –њ–Њ—Н—В, –ґ–Є–ї –≤ –•–∞–±–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–µ. –Я–Є—Б—М–Љ–Њ –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ—А–Є—И–ї–Њ –Њ—В –љ–∞—И–Є—Е –Њ–±—Й–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е —Б–њ—Г—Б—В—П –і–≤–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ. –Ш –љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–∞—Е –і–Њ- –љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Ы–µ—В—О–Ї–∞ —П, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–≤ —Б–≤–Њ—О —Г—В—А–∞—В—Г, –≥–Њ—А—М–Ї–Њ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞ –Њ–± —Г–Љ–µ—А—И–µ–Љ –Р—А—Б–µ–љ–Є–Є. –Ш —В—Л –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—З–ї–∞ –Љ–љ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є- –≤–∞—О—Й–µ–µ—Б—П: — –Э–∞ —З—Г–ґ–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–∞—Е –њ–Њ —В–µ–±–µ –њ–Њ–≤–Њ—О. –Я–Њ—Б–ї–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ –њ–Њ—Н—В–∞–Љ –≤ –Ф–Њ–Љ–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –≥–і–µ —В–≤–Њ–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є –і–∞–ґ–µ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—Н—В—Л –Є–Ј –°–Њ—О–Ј–∞ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є, —П –Њ—З–µ–љ—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ –Ј–∞ —В–µ–±—П –Є —Г—В—А–Њ–Љ —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї–∞: — –Ъ–∞–Ї —В—Л? — –°—В–Є—Е–Є –њ–Є—И—Г. –ѓ –≤—З–µ—А–∞ –Ї–∞–Ї –њ—А–Є—И–ї–∞ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –≤–Њ—Б—М–Љ–Њ–≥–Њ — –і–Њ –њ–Њ–ї–і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞–ї–∞. –°–∞–Љ–Њ–µ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–Њ –Њ—В –≤—Б–µ—Е –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В–µ–є — –њ–Є—Б–∞—В—М —Б—В–Є—Е–Є.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ —В—Л –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –њ—А–Є—И–ї–∞ –Ї–Њ –Љ–љ–µ –≤ –≥–Њ—Б—В–Є, –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є –µ—Й–µ –Њ–і–љ–∞ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ –Є–Ј –ї–Є—В–Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П — —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ 1 –Љ–∞—П 1976 –≥–Њ–і–∞. –Ь–љ–µ –Њ–љ–∞ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М. –Р —В—Л –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –Є –Ї –љ–µ–є, –Є –Ї–Њ –Љ–љ–µ. –Т –і–Њ–Љ–µ —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Њ —В–Є—Е–Њ. –Т –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ — –Ї–љ–Є–ґ–љ—Л–є —И–Ї–∞—Д, –і–Є–≤–∞–љ, —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–Њ. –Ш —В—Л, –Ј–∞–є–і—П –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г, –≤—Б–µ —Б—А–∞–Ј—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–∞: –љ–∞—И—Г –±—Г–і—Г—Й—Г—О –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ—Г—О, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Г—О –Ї—А–µ–њ—З–µ, —З–µ–Љ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є — —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Г–Ј–∞–Љ–Є –і—А—Г–ґ–±—Г –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї- –ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—З—В–Є –і–µ–≤—П—В–Є –ї–µ—В. –Ґ—Л —Б–µ–ї–∞ –љ–∞ –і–Є–≤–∞–љ, —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ–≥–ї–∞–ґ–Є–≤–∞—В—М —В–µ–Љ–љ–Њ-—Б–Є–љ–µ–µ –Љ–µ—Е–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Њ –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ —В–Є—Е–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М:

–Э–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞—П, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–Ї–ї–Є–љ–∞–љ–Є–µ –і–ї—П —В–Њ–є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є –Є–Ј –ї–Є—В–Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–ї—Г—И–µ–њ–Њ—В–Њ–Љ, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј. –ѓ –ґ–µ —В–µ–±—П –Њ–±–Њ–ґ–∞–ї–∞, –ї—О–±–Є–ї–∞ –Є –±–Њ–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞ —В–≤–Њ–Є –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–ї–µ–Ј—Л, —В–≤–Њ–µ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–Ј–Њ—А—Б—В–≤–Њ. –Ґ—Л –њ–Є—Б–∞–ї–∞ —Н–Ї—Б–њ—А–Њ–Љ—В—Л –≤ –Њ–і–Є–љ –≤–і–Њ—Е: «–Ю—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—Б—М, –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ—М–µ!» — –Є —В—Г—В –ґ–µ —В–≤–Њ–µ –і–≤—Г—Е- –Є–ї–Є —З–µ—В–≤–µ—А–Њ—Б—В–Є—И–Є–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–µ —Б—А–Њ—З–љ–Њ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–є—В–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Є –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –≤—Л–Љ—Л—В—М –њ–Њ–ї –≤ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞:

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –Њ–±–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Г, –≤ –Њ–і–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М –Є —Ж–µ–ї—Л–є –≥–Њ–і –Ј–∞–ї–Є–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —А–∞–љ—Л —А–∞–Ј–≤–Њ–і–∞, —В–Њ –≥–Њ—А–µ—Б—В–љ–Њ, –њ–Њ-–±–∞–±—М–Є:

–Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—Б—М –≤ –Љ–Є—А –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–є. –Э–∞—В–∞, —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —П –µ–Ј–і–Є–ї–∞ –љ–∞ –і–∞—З—Г: –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–Є—В—М —Ж–≤–µ—В—Л, –њ–Њ—В—П–њ–∞—В—М. –Ю—В—Ж–≤–µ–ї–Є –Є—А–Є—Б—Л –Є —В—О–ї—М–њ–∞–љ—Л, —Ж–≤–µ—В—Г—В –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є–є –ї—Г–Ї –Є —А–Њ–Љ–∞—И–Ї–Є. –Э–∞—В–∞, –Ї–∞–Ї –ґ–∞–ї—М, —З—В–Њ —В—Л –љ–µ –±—Л–ї–∞ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–∞ –і–∞—З–µ. –Ґ–∞–Љ –µ—Б—В—М –±–Њ–ї—М—И–∞—П –Ї–∞—З–µ–ї—М, –Ї–∞–Ї –і–Є–≤–∞–љ. –ѓ –±—Л –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–∞ —В–µ–±–µ —В—Г–і–∞ –њ–Њ–і—Г—И–Ї—Г –Є –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Њ — –Њ—В–і—Л—Е–∞–є. –Ш —П –±—Л–ї–∞ –±—Л —А–∞–і–∞, —З—В–Њ —В—Л —Г –Љ–µ–љ—П –≤ —Б–∞–і—Г. –Ш –Љ—Л –±—Л —Б —В–Њ–±–Њ–є –њ–Њ–њ–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞. –£ —В–µ–±—П –±—Л–ї —В–Њ–љ–Ї–Є–є –Є –Њ—З–µ–љ—М —З–Є—Б—В—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Ї. –ѓ –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–ї–∞ –љ–µ–Ј–∞—В–µ–є–ї–Є–≤—Л–є –∞–Ї–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–µ–Љ–µ–љ—В –њ–Њ–і —В–≤–Њ–Є —Б—В–Є—Е–Є –Є –Љ—Л –њ–µ–ї–Є –≤ –Њ–і–Є–љ –≥–Њ–ї–Њ—Б:

–Ь—Л –Љ–µ—З—В–∞–ї–Є —Б—И–Є—В—М —Б —В–Њ–±–Њ–є –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–µ —З–µ—А–љ—Л–µ –њ–ї–∞—В—М—П: —О–±–Ї–∞-–Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї, –њ—Л—И–љ—Л–µ —А—Г–Ї–∞–≤–∞ —Б –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ —Г–Ј–Ї–Є–Љ –Љ–∞–љ–ґ–µ—В–Њ–Љ, –≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є—З–Њ–Ї –њ–Њ–і –≥–Њ—А–ї–Њ –Є — –≤–Љ–µ—Б—В–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—В—М…

–Ф–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є — –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ —Б–Є—А–Њ—В—Б—В–≤–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ. –ѓ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–∞ —Б –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–є –≤ —В–≤–Њ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –њ–Њ–і—А—Г–≥–Њ–є, –Є –Њ–љ–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: — –Ь—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞–Ї —Б–µ—Б—В—А—Л. –ѓ –љ–µ –Ј–љ–∞—О, –і–∞ —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Г–Ј–љ–∞—О, –Э–∞—В–∞, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤ —В–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Є–Љ—П –Ы–µ–љ—Г—Б—П, –љ–Њ –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —Г –Љ–µ–љ—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї —В–µ–±–µ — —Б–Ї–∞–ґ—Г. –£ –Љ–µ–љ—П —Б–µ—Б—В—А–∞ –Э–∞—В–∞, –ґ–Є–≤–µ—В –≤ –°–Є–±–Є—А–Є, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Ї—Г—З–∞—О.

–Ь—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М —Г –Љ–µ–љ—П –і–Њ–Љ–∞ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–µ–≤—П—В–Є –ї–µ—В. –Ь—Л —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–µ–±—П –љ—Г–ґ–љ—Л–Љ–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г. –Ь—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Ї–∞–ґ–і–∞—П –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ, –љ–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞: — –Ы–µ–љ—Г—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –±—Г–і—Г —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–Њ–є, —В–Њ —Г–ї–Є—Ж—Г –±—Г–і—Г –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В—М —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–є –њ–∞–ї–Ї–Њ–є –Є –≥—А–Њ–Ј–Є—В—М –Љ–∞—И–Є–љ–∞–Љ! — –Ґ–Њ–Љ–∞—Б (—Б–Њ–±–∞–Ї–∞), –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —Г—И–ї–Є –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г, –Њ–њ—П—В—М –Ї–љ–Є–≥–Є –ґ—А–∞–ї. — –ѓ –ї—О–±–ї—О –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞—А—Г—И–µ–Ї. –Т—Б–µ–≥–і–∞ –≤ —И–ї—П–њ–Ї–∞—Е. –°—Г–Љ–Њ—З–Ї–Є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ, –њ–ї–µ—В–µ–љ–љ—Л–µ –±–Є—Б–µ—А–Њ–Љ. –Ю–ґ–µ—А–µ–ї—М–µ. –Ш –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —П—А–Ї–∞—П –≥—Г–±–љ–∞—П –њ–Њ–Љ–∞–і–∞! — –Э–∞—В–∞, –∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –®—Г–Ї—И–Є–љ–∞ –ґ—А–∞–ї. –Ъ–љ–Є–≥–∞ —З—Г–ґ–∞—П. –Т–Є—В—П –®–µ–њ–Є–ї–Њ –≥–і–µ-—В–Њ –і–Њ—Б—В–∞–ї –Є –і–∞–ї –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П. –І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М? — –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ–љ—П –±—Г–і—Г—В —Е–Њ—А–Њ–љ–Є—В—М, –Ы–µ–љ—Г—Б—П, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –≤–Њ—В–Ї–љ–Є—В–µ –Љ–љ–µ –≤ –ґ–Њ–њ—Г —Е—А–Є–Ј–∞–љ—В–µ–Љ—Г. –Ш –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є—Е —А–µ—З–µ–є. — –Э–∞—В–∞, –≤–µ—Б–љ–∞. –Ь—Г—Е–∞ –њ–Њ–ї–Ј–µ—В –њ–Њ —Б—В–µ–Ї–ї—Г. –Ь—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, –љ–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—П—Б—М –≤ —В–µ–Љ–∞—Е –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ, –љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ: –і—А—Г–ґ–±—Л, —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П, —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П –Ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤—Г –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ. –Ю, –љ–∞—И–Є –Љ—Г–ґ—М—П… –У–Њ—А–µ—Б—В–љ–Њ —Н—В–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М. –Я–µ—В—А –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –°–≤–µ–љ—Ж–Є—Ж–Ї–Є–є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–Њ—Б–Є–ї —Б —Б–Њ–±–Њ–є –≤ –њ–Њ—А—В—Д–µ–ї–µ –≥—А–∞–љ–µ–љ—Л–є —Б—В–∞–Ї–∞–љ — –±–Њ–ї—М—И–µ –Љ–љ–µ –љ–µ—З–µ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М. –£—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –і–Њ–Љ–∞ –≤ —Б–µ–Љ—М —Г—В—А–∞, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –≤ 11 –љ–Њ—З–Є. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ, –Є –Ї–Њ–≥–і–∞, –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—П, –Є—Б–Ї–∞–ї —А–∞–±–Њ—В—Г. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Њ–љ –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г–≥–Њ–і–∞. –Ш –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б –љ–Є–Љ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ. –Э–∞—В–∞, —В—Л –≤—Б—В–∞–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј—К—П—А–µ–љ–љ–∞—П –ї—М–≤–Є—Ж–∞, –Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–∞: — –£ —В–µ–±—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Є—И—Г—В—Б—П —Б—В–Є—Е–Є? –Э—Г, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ!.. –Ш —П –±—Л –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –≤ —В–∞–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞—П! –Р —В—Л –і—Г–Љ–∞–µ—И—М, —Г –Ы–µ–љ—Г—Б–Є —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–µ –њ–Є—И–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–Ј–∞? –Ш –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–∞ —В–µ–±—П?! –£—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–є—Б—П. –Ч–∞—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–є. –Ш –±—Г–і–µ—И—М –њ–Є—Б–∞—В—М –Є —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –Є –Љ—Л –≤—Б–µ! –Ъ–∞–Ї –Љ—Л –≤—Б–µ! –Ш –њ–Њ—И–µ–ї. –Ш —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї—Б—П. –Ш—Б–њ—Г–≥–∞–ї—Б—П —А–∞–Ј—К—П—А–µ–љ–љ–Њ–є –ї—М–≤–Є—Ж—Л, –≤—Б—В–∞–≤—И–µ–є –љ–∞ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –њ–Њ–і—А—Г–≥–Є.

–Ф–∞, –њ–Є—И—Г —Н—В–Є —Б—В—А–Њ–Ї–Є –≤ —Б—Г–±–±–Њ—В—Г. –Т –°–≤—П—В–Њ–є –≤–µ—З–µ—А. –Я–µ—А–µ–і –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ъ–∞–Ї —В—Л —В–∞–Љ, –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ–Њ–і–љ–µ–±–µ—Б—М–µ? –°–ї–∞–≤–Є—И—М –ї–Є –С–Њ–≥–∞? –Э–∞—В–∞, –≤ –°–≤—П—В–Њ–є –≤–µ—З–µ—А –Є –≤ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ –љ–∞–і–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б—В–Є –њ—П—В—М —Б–ї–Њ–≤: — –°–ї–∞–≤–∞, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –°–≤—П—В–Њ–Љ—Г –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—О –Ґ–≤–Њ–µ–Љ—Г. –Э–∞—В–∞, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –ѓ –ї—О–±–ї—О —В–µ–±—П. –Я–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї —В—Л –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї–∞ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –і–µ–≤—П–љ–Њ—Б—В—Л—Е –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: — –Ґ—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М, —П —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤—Л—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤—Б—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г, — –∞ –±—Л–ї —Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є —З–µ—В–≤–µ—А–≥, — –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–µ—Б–ї–∞ –Њ—В —З–∞—Б–Њ–≤–µ–љ–Ї–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–≥–Є—П –†–∞–і–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ –і–Њ–Љ–∞ –≥–Њ—А—П—Й—Г—О —Б–≤–µ—З—Г. –Я–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –µ–µ –≤ –њ–ї–∞—Б—В–Є–Ї–Њ–≤—Г—О –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г –Є —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–µ –≤—Б—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г. –Ш –і–Њ–љ–µ—Б–ї–∞ –і–Њ –і–Њ–Љ–∞. –Ю–љ–∞ –і—А–Њ–ґ–∞–ї–∞, –љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–≥–∞—Б–ї–∞. –Э–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –±—Л–ї–Њ —В–µ–Љ–љ–Њ. –ѓ —И–ї–∞ –Њ–і–љ–∞ —Б –Ј–∞–ґ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–≤–µ—З–Њ–є. –Э–∞—А–Њ–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ю–≥–Њ–љ–µ–Ї —В—А–µ–њ–µ—В–∞–ї, –љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–≥–∞—Б. –ѓ –і–Њ–љ–µ—Б–ї–∞! –ѓ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞ –і–Њ–љ–µ—Б—В–Є –µ–µ –і–Њ –і–Њ–Љ–∞! –Э–∞—В–∞, –љ–Є –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Б–ї–Њ–≤, —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —В–Њ–±–Њ—О –Љ–љ–µ, –љ–µ –њ—А–Њ–њ–∞–ї–Њ. –ѓ –і—Г–Љ–∞—О, –љ–∞–і–µ—О—Б—М, —З—В–Њ –Є —Г —В–µ–±—П —В–Њ–ґ–µ.

–Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Є –љ–∞—И–Є—Е –≤—Б—В—А–µ—З–∞—Е –Љ—Л –њ–Є—Б–∞–ї–Є —Г–њ—А–∞–ґ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—О —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –љ–∞ –ї—О–±–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Є–≥—А–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–Є–Ї–∞ –Љ–Њ–Ј–≥–∞ –і–ї—П –ї—О–±–Њ–≥–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А–∞: –њ–Њ—Н—В–∞ –ї–Є, –і—А–∞–Љ–∞—В—Г—А–≥–∞ –Є–ї–Є –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї–∞.

–Ф–∞, –Э–∞—В–∞, —П —В–µ–±–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞: –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —Г—З–Є–ї–∞—Б—М –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л, —В–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Њ–і–љ–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Є—Ж–µ–є –У–∞–ї–µ–є –Ъ—А–∞—Б–Њ–≤–Є—Ж–Ї–Њ–є (–µ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ј–∞–±—А–∞–ї–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Є–ї–Є –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г –њ—А–Є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є –Ї–∞–Ї –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–∞) –Љ—Л –њ–Є—Б–∞–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–љ—Л–µ –њ—М–µ—Б—Л –љ–∞ –ї—О–±—Г—О —В–µ–Љ—Г: «–Ф–Њ–ґ–і—М», «–Ч–≤–µ–Ј–і—Л», «–Ъ–Њ—И–µ—З–Ї–∞»… –£ –љ–µ–µ —Н—В–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ. –Р —Г –Љ–µ–љ—П — –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М. –Ш —П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–µ–±—П –љ–µ—Г–Љ–µ—Е–Њ–є. –Р —Б —В–Њ–±–Њ–є, –Э–∞—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —Б–∞–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї—Г—Е–љ–µ –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є –њ–Є—Б–∞—В—М —З–µ—В–≤–µ—А–Њ—Б—В–Є—И–Є—П –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ (–Њ–љ–Њ –≤—Л–±–Є—А–∞–ї–Њ—Б—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ: –ї—О–±–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞—Г–≥–∞–і, –Є –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –њ–Њ–њ–∞–і–µ—В –њ–∞–ї–µ—Ж — –≥–ї–∞–≥–Њ–ї, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –Љ–µ–ґ–і–Њ–Љ–µ—В–Є–µ — –љ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ — –њ–Є—И–µ–Љ), —Б —В–Њ–±–Њ–є —П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–µ–±—П –љ–∞ —А–∞–≤–љ—Л—Е. –≠—В–Њ —В–≤–Њ—П –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞. –Ґ–≤–Њ–µ —Б–µ—Б—В—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ. –Ґ–≤–Њ—П –≤–µ—А–љ–∞—П –і—А—Г–ґ–±–∞, —В–≤–Њ–µ —В–µ–њ–ї–Њ. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В—А–Њ–Ї–∞–Љ–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е —Н–Ї–Ј–µ—А—Б–Є—Б–Њ–≤, –њ–Њ–Ї–∞ —П –і–Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–∞ —З–µ—В–≤–µ—А–Њ—Б—В–Є—И–Є–µ, —В—Л –ї–µ–≥–Ї–Њ –Є –±–µ–Ј–Ј–∞–±–Њ—В–љ–Њ —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї–∞. –ѓ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞ –Њ–і–Є–љ —А–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї: –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, –Њ–Ї–љ–∞ –і–Њ–Љ–∞ —Б–Љ–Њ—В—А—П—В –љ–∞ –Ъ—А–µ–Љ–ї—М («–Р –Є–Ј –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –≤–Є–і–љ–∞!»). –Р –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞ –≤—Л–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В —В–≤–Њ—П —Б–Њ–±–∞–Ї–∞, –У—А–µ—В–∞, —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–Њ—Б—В—М—О –≤ –Ј—Г–±–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —А–Є—Б—Г—О—В –љ–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Й–Є—В–∞—Е: «–Ю—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ! –Т—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ!» –Э–∞ –±–∞—И–љ—П—Е –Ъ—А–µ–Љ–ї—П —Б–Є—П—О—В –Ј–≤–µ–Ј–і—Л. –°–Њ–±–∞–Ї–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–∞. –Я—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є —А–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї. — –Ъ–Њ–≥–і–∞ —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ –Љ–µ–љ—П –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –і—Г–Љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ —В–∞–Љ –≤—Б–µ –Њ–Ї–љ–∞ —Б–≤–µ—В—П—В—Б—П. –Ъ–∞–Ї –Ј–≤–µ–Ј–і—Л –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Р –Њ–Ї–љ–∞ –±—Л–ї–Є —В–µ–Љ–љ—Л–µ, –Ы–µ–љ—Г—Б—П. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Є–Ј —Н—В–Є—Е —З–µ—В–≤–µ—А–Њ—Б—В–Є—И–Є–є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ —П –Є—Е —Е—А–∞–љ–Є–ї–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ, –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Њ —Г–є–і—П –Є–Ј –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л (–њ—А–Њ—Б—В–Њ –Љ–µ–љ—П –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–ї–Є: «–С—Г–і–µ—И—М –њ–Є—Б–∞—В—М — –њ–Њ–є–і–µ—И—М –≤ –њ—Б–Є—Е—Г—И–Ї—Г»), —Б–Њ–ґ–≥–ї–∞ –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є, –њ—М–µ—Б—Л, —Б–≤–Њ—О –Ї–љ–Є–≥—Г «–У–і–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є» — –Њ–љ–∞, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –≤ –і–≤—Г—Е —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞—Е: —Г –Х–ї–µ–љ—Л –§–Њ–Љ–Є–љ–Є—З–љ—Л –Ы–∞–≤—А–µ–љ—В—М–µ–≤–Њ–є, –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Є —Г –У–∞–ї–Є–љ—Л –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–љ—Л –І—Г–Љ–∞–Ї, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–є –і—Г—И–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Љ–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–∞ –≤ —В—А—Г–і–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л. –Ш —В–≤–Њ–Є, –Э–∞—В–∞, —З–µ—В–≤–µ—А–Њ—Б—В–Є—И–Є—П —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М. –Э–µ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –Ї–Њ—Б—В–µ—А –Є–Ј —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–µ–є –≤ –Я—Г—В–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ–∞—А–Ї–µ, —П –і—Г–Љ–∞–ї–∞: «–†—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є –љ–µ –≥–Њ—А—П—В», — –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О. –Р –Є–Ј —З–µ—В–≤–µ—А–Њ—Б—В–Є—И–Є–є –њ–Њ–Љ–љ—О:

–†–µ—З—М —И–ї–∞ –Њ –љ–∞—Б –Є –љ–∞—И–Є—Е –Љ—Г–ґ—М—П—Е, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–µ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ –Є –Я–µ—В—А–µ –°–≤–µ–љ—Ж–Є—Ж–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є –Љ—Г–ґ—М—П–Љ–Є –≤ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ (–Љ—Г–ґ — –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ, –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є–є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –≤ –і–Њ–Љ–µ), –∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –Њ—В—А–µ–Ј–Њ–Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є. –°—В–Є—Е –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞—И–Є–Љ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є:

–Т—Л –ґ–Є–ї–Є –≤–і–≤–Њ–µ–Љ —Б –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ –љ–∞ —Б—В–Є–њ–µ–љ–і–Є—О. –†—Г–±–ї—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –Љ—Л —Б —В–Њ–±–Њ–є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —А–µ–і–Ї–Њ: —Н—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ. 70 –Ї–Њ–њ–µ–µ–Ї, 65 –Є–ї–Є 80, —З—В–Њ–±—Л –±—Л–ї–Њ –ї–µ–≥—З–µ –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М. –Т—Л —Б –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ —Б–Ї–Є—В–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ —З–∞—Б—В–љ—Л–Љ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞–Љ. –Э–∞ –Љ–Њ–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Є—Е —З–µ—В—Л—А–µ: –≤ –і–Њ–Љ–∞—Е –±–µ–Ј —Г–і–Њ–±—Б—В–≤, —Б –њ–µ—З–Ї–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–њ–Є—В—М, –Є —В—Л —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–∞. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л, –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–µ –±–µ–Ј–і–µ–љ–µ–ґ—М–µ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ –њ–Њ—И–µ–ї —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М –≥—А–Є–±—Л –≤ –њ–Њ—Б–∞–і–Ї—Г. –Ю–љ –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –≥—А–Є–±–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Љ–Њ–≥ —Б—А–µ–і–Є –њ–ї–Њ—Е–Є—Е –≥—А–Є–±–Њ–≤ –љ–∞–є—В–Є —Б—К–µ–і–Њ–±–љ—Л–µ. –Я–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ—А–Є–љ–µ—Б –њ–∞–Ї–µ—В –ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –Њ–њ—П—В, —Б–∞–Љ –Ј–∞–Љ–∞—А–Є–љ–Њ–≤–∞–ї, –Є –Љ—Л —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ–Њ–µ–ї–Є –Є—Е —Б –Ї–∞—А—В–Њ—И–µ—З–Ї–Њ–є. –Ш –љ–µ –Њ—В—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М.

–Э–∞—В–∞, —В—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–Љ–љ–Є—И—М —Н—В—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є—О, –љ–Њ —П –і—Г–Љ–∞—О, –Љ–љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –µ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –і–ї—П –≤—Б–µ—Е. –Ш—В–∞–Ї, –±–µ–Ј–і–µ–љ–µ–ґ—М–µ. –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ –Є–і–µ—В –Є—Б–Ї–∞—В—М –≥—А–Є–±—Л –Є –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В –і–Њ–Љ–Њ–є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О, —Б –њ–Њ–ї–Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞, –≤–µ—И–µ–љ–Ї—Г. –Х–µ –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–і–ґ–∞—А–Є—В—М. –Р –Љ–∞—Б–ї–∞ –љ–µ—В. –Ш –≤—Л —Б –≤–µ—И–µ–љ–Ї–Њ–є –Є —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Ї–Њ–≤–Њ—А–Њ–і–Ї–Њ–є –Є–і–µ—В–µ –Ї –ґ–Є–≤—Г—Й–µ–є —А—П–і–Њ–Љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –і–Њ–Љ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–є –њ–Њ—Н—В–µ—Б—Б–µ: — –£ –љ–∞—Б –љ–µ—В –Љ–∞—Б–ї–∞. –£ –љ–∞—Б —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ—В –Љ–∞—Б–ї–∞. –£ –љ–∞—Б –љ–µ—В –Љ–∞—Б–ї–∞. –Ш –≤—Л —Б –њ—Г—Б—В—Л–Љ–Є –ґ–µ–ї—Г–і–Ї–∞–Љ–Є, –≤–µ—И–µ–љ–Ї–Њ–є –Є —З–Є—Б—В–Њ–є —Б–Ї–Њ–≤–Њ—А–Њ–і–Ї–Њ–є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В–µ—Б—М –і–Њ–Љ–Њ–є. –Я–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ –±–µ–Ј–і–µ–љ–µ–ґ—М–µ, –љ–µ—Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л—В–∞ –і–∞ –µ—Й–µ –ґ–Є–Ј–љ–µ—А–∞–і–Њ—Б—В–љ–∞—П –і–Њ–±–µ—А–Љ–∞–љ –У—А–µ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –ї—О–±–Њ–Љ —З–∞—Б—В–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А—Л–ї–∞ –і–ї—П —Б–µ–±—П –≤ —Г–≥–ї—Г —Г–і–Њ–±–љ—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—П–љ—Г—О —П–Љ–Ї—Г. –Э–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ —В—А–Њ–µ —Й–µ–љ–Ї–Њ–≤-–і–Њ–±–µ—А–Љ–∞–љ–Њ–≤: –У—А–µ—В–∞, –Ґ–Њ–Љ–∞—Б –Є –У–µ—А–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤–Ј—П–ї –°–ї–∞–≤–∞ –¶–µ—В–ї—П–Ї, –і–Є–≤–љ—Л–є —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї, –±—Л–ї–Є –Њ—В –Њ–і–љ–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є, –і–Њ–±–µ—А–Љ–∞–љ–∞ –Ч–∞—А—Л, —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –Љ–Њ–µ–є –Љ–∞–Љ—Л. –Р –Ч–∞—А–∞ –±—Л–ї–∞ –љ—А–∞–≤–∞ –Ї—А—Г—В–Њ–≥–Њ –Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –µ–µ —Б–ї—Г—З–∞–ї–Є, —В–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ —А–µ–Љ–љ—П—Е. –Ґ–Њ–Љ–∞—Б, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Л—А–Њ—Б, –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П «–≥—А—Л–Ј –≥—А–∞–љ–Є—В –љ–∞—Г–Ї–Є», –Є —З–∞—Б—В—М –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥ –Є–Ј –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–µ–і–µ–љ–∞ –Є–Љ. –У–µ—А–і–∞, –њ–Њ–≤–Ј—А–Њ—Б–ї–µ–≤, –ї—О–±–Є–ї–∞, –≤—Л—Б—Г–љ—Г–≤ –Љ–Њ—А–і—Г –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞ –Љ–∞—И–Є–љ—Л, –ї–∞—П—В—М –љ–∞ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —И–µ–ї –њ–Њ —В—А–Њ—В—Г–∞—А—Г: — –У–∞–≤-–≥–∞–≤! –Т—Л –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –ґ–Є–≤–µ—В–µ! –†-—А-—А-–≥–∞–≤!.. –Э–∞–і–Њ –µ–Ј–і–Є—В—М –≤—Б–µ–Љ –≤ –Љ–∞—И–Є–љ–∞—Е!!! –Т—Б–µ–Љ! –Ъ–∞–Ї —П! –Ы–∞—П–ї–∞ –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ. –У—А–Њ–Љ–Ї–Њ. –Э–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞—П. –Э–Њ –ї—О–±–Є–ї–∞ –±—А–∞—В—М–µ–≤ –Љ–µ–љ—М—И–Є—Е –Є –Ї–Њ—В–µ–љ–Ї–∞, —З—В–Њ –¶–µ—В–ї—П–Ї–Є –≤–Ј—П–ї–Є –≤ –і–Њ–Љ, –Њ–±–ї–Є–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ —Б —Б–Њ–±–∞—З—М–µ–є –љ–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ –њ–Њ–ї—Г–Њ–±–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П. –Ш —В–Њ—В —Б—В–Њ—П–ї –≤ —Г–≥–ї—Г, –њ–Њ—И–∞—В—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–Є—Е –ї–∞–њ–∞—Е, –≤–µ—Б—М –≤ –Љ–Њ–Ї—А–Њ–є —И–µ—А—Б—В–Ї–µ —Б –њ–Њ–ї—Г–Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –Њ—В —Г–ґ–∞—Б–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є. –У—А–µ—В–∞ –±—Л–ї–∞ –ґ–Є–Ј–љ–µ—А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–є –Њ—В —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Т—Б–µ–≥–і–∞ —Б —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –≤–Є–ї—П—О—Й–Є–Љ –Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–Љ, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–µ—Г—В–Њ–Љ–Є–Љ–∞—П –Є –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ–∞—П. –Ъ–∞–Ї —В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В—Л —А–∞—Б—В–∞–њ–ї–Є–≤–∞–ї–∞ –≤ –і–Њ–Љ–µ –њ–µ—З–Ї—Г, –Њ–љ–∞ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Г–µ—В–Є–ї–∞—Б—М —А—П–і–Њ–Љ. — –У—А–µ—В–∞! — –Є —В—Л –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –њ–Њ–ї–µ–љ–Њ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Ю–љ–∞ –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞ –ї–µ—В—Г —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ, –њ–Њ–і–±—А–Њ—Б–Є–ї–∞, –Њ–њ—П—В—М —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞: — –Р—Е, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ–љ–Њ! –Ъ–∞–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ–љ–Њ! — –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А—Л–Ј–ї–∞ –µ–≥–Њ, — –Ї–∞–Ї–∞—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М! –Ъ–∞–Ї–∞—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞! — –Є —Б—Е–≤–∞—В–Є–≤ –њ–Њ–ї–µ–љ–Њ, –љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–Њ—Б–Є—В—М—Б—П –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ —Б –љ–µ–Њ–њ–Є—Б—Г–µ–Љ–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О. –Т—Б–µ —Й–µ–љ–Ї–Є –ґ–Є–ї–Є —Г –љ–∞—Б –і–Њ–Љ–∞. –Р –≤—Л, –љ–µ –Є–Љ–µ—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г–≥–ї–∞, —З–∞—Б—В–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —Г –љ–∞—Б –љ–Њ—З–µ–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г. –£—В—А–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Й–µ–љ–Ї–Є —Е–Њ—В–µ–ї–Є –µ—Б—В—М, –Њ–љ–Є –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Ї –≤–∞–Љ –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є —В–µ—А–µ–±–Є—В—М –Є –њ–Њ—Б–∞—Б—Л–≤–∞—В—М –Љ–Њ—З–Ї–Є –≤–∞—И–Є—Е —Г—И–µ–є, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –Є—Е –Ј–∞ —Б–Њ—Б–Ї—Г –і–ї—П —Б–Њ–±–∞–Ї. –Ґ—Л —Б—В–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В–µ—А–њ–µ–ї–∞ —Н—В—Г –њ—Л—В–Ї—Г. –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ –ґ–µ –Њ—В –і—Г—И–Є –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞–ї—Б—П: — –Э—Г —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ? –Ф–∞ –і–∞–є—В–µ –ґ–µ –њ–Њ—Б–њ–∞—В—М! –Ф–∞ —Г–є–і–Є —В—Л! –Ь—Л –≤–∞—А–Є–ї–Є –Є–Љ –Љ–∞–љ–љ—Г—О –Ї–∞—И—Г –Є –њ–µ—А–µ–і –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —В–∞—А–µ–ї–Њ—З–Ї—Г. –Ґ–Њ–Љ–∞—Б –±—Л–ї —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ –Є –Ј–∞–і—Г–Љ—З–Є–≤—Л–Љ –і–Њ–±–µ—А–Љ–∞–љ–Њ–Љ. –°—К–µ–≤ –њ–Њ–ї—В–∞—А–µ–ї–Ї–Є –Ї–∞—И–Є, –Њ–љ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є —Б–∞–і–Є–ї—Б—П –≤ –Њ—Б—В–∞–≤—И—Г—О—Б—П —В–µ–њ–ї—Г—О –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –Є, –±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л–≤ –≥–ї–∞–Ј–∞, –Ї–∞–Ї –±—Л –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–ї—Б—П –≤ –љ–Є—А–≤–∞–љ—Г. –У—А–µ—В–∞ –ґ–µ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–∞ —З–µ–Љ-—В–Њ –Ј–∞–љ—П—В–∞: –±–µ–≥–∞–ї–∞, —В—П–≤–Ї–∞–ї–∞, –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б—А–∞–Ј—Г –≤ —А—Г–Ї–Є, –њ—А—Л–≥–∞–ї–∞ —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Є–≥—А—Г—И–Ї–Њ–є… — –Э–∞—В–∞, –≤–Њ–Ј—М–Љ–Є –Ґ–Њ–Љ–∞—Б–∞. –Ю–љ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є. — –ѓ —Е–Њ—З—Г –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В—Г —Б–Њ–±–∞–Ї—Г. –У—А–µ—В—Г. –Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Љ—Л —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є –ї–Њ–ґ–љ—Л–µ –Њ–њ—П—В–∞ —Б –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Њ–є, –Є —Б–∞–і–Є–ї–Є—Б—М –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї. –Ш —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –±—Л–ї–Є —А—П–і–Њ–Љ –Є –µ–ї–Є –Є–Ј –љ–∞—И–Є—Е —А—Г–Ї –Є–ї–Є —В–∞—А–µ–ї–Ї–Є –Њ–±–ї–Є–Ј—Л–≤–∞–ї–Є. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –љ–µ–Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ–Њ–µ —А–∞–є—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –ї—О–і–µ–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е: –≤—Б–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ. –Т—Б–µ —А—П–і–Њ–Љ. –Х—Б—В—М –µ–і–∞. –Ъ—А—Л—И–∞ –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є. –Ш –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞–Љ–Є –Љ–Є—А. –Э–∞—В–∞, —В—Л –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї–∞ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞ –Є –њ–Њ —В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є—О –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Є –Њ –њ–Њ—Б–Є–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ј–Њ–Њ–њ–∞—А–Ї—Г, —В—Л —В—Г—В –ґ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ—З—В—Л (114-–µ –њ–Њ—З—В–Њ–≤–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ–Љ–љ—О) –љ–∞ —А–∞—Б—З–µ—В–љ—Л–є —Б—З–µ—В –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–Њ–њ–∞—А–Ї–∞ 20 —А—Г–±–ї–µ–є. –Ґ—Л –±—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ–∞ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Љ–љ–µ. –Ь–∞–Љ–∞ —В–≤–Њ—П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –њ–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г. –Р 20 —А—Г–±–ї–µ–є — —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –і–µ–љ—М–≥–Є: 30 —А—Г–±–ї–µ–є –±—Л–ї –∞–≤–∞–љ—Б.

–Э–µ –њ–Њ–Љ–љ—О, –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —П –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–∞ –≤ –і–Њ–Љ, –≥–і–µ –ґ–Є–ї–Є —В–≤–Њ–Є —А–Њ–і–љ—Л–µ, –љ–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ–±–µ–і (–Љ–Њ–ґ–µ—В, –њ–Њ–Љ–Њ–ї–≤–Ї–∞ —Б –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ –Є–ї–Є –њ—А–Є–µ–Ј–і –ї—О–±–Є–Љ–Њ–є –Т–µ—А–Њ—З–Ї–Є –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–љ—Л –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л). –Ч–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ –Є –≤–Ї—Г—Б–љ–Њ. –Ш–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ—Л–µ —Б–∞–ї–∞—В—Л, —Б—В–Њ–ї–Њ–≤—Л–µ –њ—А–Є–±–Њ—А—Л, –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ —Б–∞–ї—Д–µ—В–Ї–Є… –Ч–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–≤—И–Є—Б—М –Њ —З–µ–Љ-—В–Њ —Б —В–Њ–±–Њ–є, —П –Љ–∞—И–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ –і–∞–ї–∞ –У—А–µ—В–µ, –≤–µ—А—В–µ–≤—И–µ–є—Б—П –≤–Њ–Ј–ї–µ —Б—В–Њ–ї–∞, –Њ–±–ї–Є–Ј–∞—В—М –њ–Њ–ї—Г–њ—Г—Б—В—Г—О —В–∞—А–µ–ї–Ї—Г. –Ч–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –њ–Њ–≤–Є—Б–ї–∞ –њ–∞—Г–Ј–∞. — –£ –љ–∞—Б —Н—В–Њ –љ–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ, — –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї —Б—В–Њ–ї—Г, —И–µ–њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —В—Л –Љ–љ–µ. –ѓ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –≤ –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—В –Ї–Њ—Й—Г–љ—Б—В–≤–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞ —В–≤–Њ–µ–є –±–∞–±—Г—И–Ї–Є. — –Ш–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ, — —Б—В–∞–ї–Њ —Б—В—Л–і–љ–Њ. — –Ш–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ. — –Р–Ї—Г–ї–∞… –∞–Ї—Г–ї–∞… — –≤–Ј–і—Л—Е–∞–ї–∞ —В—Л, –≥–Њ–≤–Њ—А—П –Њ –±–∞–±—Г—И–Ї–µ, — —Г –љ–µ–µ –Ј—Г–±—Л –љ–Њ–≤—Л–µ –≤—Л—А–∞—Б—В–∞—О—В –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –≤—Л—А–≤–∞–љ–љ—Л—Е, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—И—М?.. –Р —В—Г—В! — –Є –Ј–∞–ґ–Є–Љ–∞–ї–∞ —А—Г–Ї–Њ–є —А–Њ—В. — –Э–∞—В–∞, –љ–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ь–•–Р–Ґ–∞ –і–µ–ґ—Г—А–Є–ї —Б—В–∞—А–Є—З–Њ–Ї… –љ—Г, –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є, —Е—Г–і–µ–љ—М–Ї–Є–є, –≤ –Љ–Њ—А—Й–Є–љ–Ї–∞—Е, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ—В–Ї—А—Л–ї —А–Њ—В… –∞ —В–∞–Љ –≤ –Њ–і–Є–љ —А—П–і –љ–Њ–≤–µ–љ—М–Ї–Є–µ, –±–µ–ї—Л–µ, —А–Њ–≤–љ–µ–љ—М–Ї–Є–µ! –Ъ—А–∞-—Б–Є-–≤–Њ! — –ѓ –Љ–µ—З—В–∞—О, –Ы–µ–љ—Г—Б—П, –≤—Л–і—А–∞—В—М —Б–µ–±–µ –≤—Б–µ –Ј—Г–±—Л –Є –≤—Б—В–∞–≤–Є—В—М —З–µ–ї—О—Б—В–Є. –Ш –Њ—Б–ї–µ–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј—Г–±–∞–Љ–Є — –∞–њ! –Р —В—Л? — –Э–∞—В–∞, —П –±—Л —В–Њ–ґ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–∞ — —Г–ї—Л–±–Ї–∞ –≤–Њ –≤–µ—Б—М —А–Њ—В!.. –Ю—Б–ї–µ–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–µ–ї—Л–µ –Ј—Г–±—Л… –Ш –µ—Й–µ –±—Л –ґ–µ–≤–∞—В—М –Є–Љ–Є.

–Ґ—Л –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –њ–Њ–і—А—Г–≥–Њ–є. –Р –њ–Њ–Љ–љ–Є—И—М, –Ї–∞–Ї —П –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В—М –±–Є–ї–µ—В –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є —В—Л –±–Њ–ї–µ–µ —В—А–µ—Е —З–∞—Б–Њ–≤ –љ–µ –Њ—В—А—Л–≤–∞–ї–∞ –њ–∞–ї—М—Ж–µ–≤ –Њ—В –і–Є—Б–Ї–∞ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–∞, –њ–Њ–Ї–∞ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –љ–µ –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –±–Є–ї–µ—В. –Ґ—А–Є —З–∞—Б–∞ –љ–µ –Њ—В—А—Л–≤–∞–ї–∞ –њ–∞–ї—М—Ж–µ–≤ –Њ—В –і–Є—Б–Ї–∞! –Ю–љ–Є —Г —В–µ–±—П –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і—А–∞–≥–Є–≤–∞–ї–Є. — –Ы–µ–љ—Г—Б—П, –љ–µ –Њ—В–≤–ї–µ–Ї–∞–є—Б—П. –†–∞–±–Њ—В–∞–є. –ѓ –і–Њ–Ј–≤–Њ–љ—О—Б—М. –Ґ—Л –±—Л–ї–∞ –Љ–љ–µ –і–Њ–±—А–Њ–є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є. –Ь—Л –і–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Њ–і–∞ —Б–Њ –°–≤–µ–љ—Ж–Є—Ж–Ї–Є–Љ —В—Л –Ј–≤–Њ–љ–Є–ї–∞ –≤ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ: — –Э–µ —Б–њ–Є—И—М? — –Э–µ—В. — –Ґ–µ–±–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ–ї–Њ—Е–Њ? — –Э–∞-—В–∞… — –Т–Њ—В —В—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –ї–µ–ґ–Є—И—М –љ–∞ –і–Є–≤–∞–љ–µ… –Ґ—Л –ї–µ–ґ–Є—И—М. –Р —В–∞–Ї –±—Л –Њ–љ —Б–µ–є—З–∞—Б –ї–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ –і–Є–≤–∞–љ–µ, —В–µ–±–µ –љ–µ–≥–і–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ—А–Є–ї–µ—З—М… —З–µ—Б–∞–ї –±—Л —Б–≤–Њ–Є —Б–Є–љ–Є–µ —П–є—Ж–∞ —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –і—А–∞–љ—Л–µ —В—А—Г—Б—Л, –≤–Њ–љ—П–ї –±—Л –њ–Є–≤–Њ–Љ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –±—Л –њ—А–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї—Г—О —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Г. –Ґ—Л —Н—В–Њ–≥–Њ —Е–Њ—З–µ—И—М? — –Э–µ—В. –Э–∞—В–∞, —Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ, –Љ–љ–µ –ї–µ–≥—З–µ. — –Ы–µ–љ—Г—Б—П, –±—Г–і—Г –Ј–≤–Њ–љ–Є—В—М —В–µ–±–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤–µ—З–µ—А –њ–µ—А–µ–і —Б–љ–Њ–Љ, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—И—М –≤ —Б–µ–±—П. –Ш —В—Л –Ј–≤–Њ–љ–Є–ї–∞. –Ґ—Л –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –≤–µ—А–љ–Њ–є –њ–Њ–і—А—Г–≥–Њ–є, —В—Л –±—Л–ї–∞ –Љ–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є.

–Я–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞–Љ –Љ—Л –њ–Є–ї–Є —З–∞–є –љ–∞ –Ї—Г—Е–љ–µ, —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є, —А–∞—Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—З—В–∞—Е –≤—Б—О –љ–∞—И—Г –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–∞–њ–µ—А–µ–і. –Э–µ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –±—Г–і–µ—В, –њ–Њ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–є –њ—А–∞–≤–і–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –∞ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –±—Л –Љ—Л —Е–Њ—В–µ–ї–Є. –Р –Ї–∞–Ї? — –Ы–µ–љ—Г—Б—П, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–≤–Њ–є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –і–Њ–Љ, –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В –љ–∞ —Б—В–Њ. –Ф–ї—П –≤—Б–µ—Е, –і–ї—П –≤—Б–µ—Е, –Ї—В–Њ –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—В –њ—А–Є–µ—Е–∞—В—М –≤ –≥–Њ—Б—В–Є, —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г. — –Ъ–∞–Ї —В—А–∞–≤–Љ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—П? — –Є–Љ–µ–ї–∞—Б—М –≤ –≤–Є–і—Г –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–∞. –Ч–і–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞. — –Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ. –Ш —Б–∞–і. –Ш —Б–Њ–±–∞–Ї–Є. –Ш —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л. –Ь—Л —В–∞–Ї —Б–Є–і–µ–ї–Є, –Љ–µ—З—В–∞—П, —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П, —Г—Е–Њ–і—П –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ, –≤–Њ—Б–њ–∞—А—П—П –Љ—Л—Б–ї—М—О –≤ –љ–µ–±–µ—Б–∞, –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—П—Б—М –µ—О –≤ —В–µ–Љ–љ—Л–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –∞–і–∞, —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—П—Б—М —Б –њ—А–µ–ґ–љ–Є–Љ–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –Є –ґ–Є–≤—Г—Й–Є–Љ–Є –≤ –љ–Є—Е, –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П –љ–∞—И–µ–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –љ–µ—Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –±–µ–Ј–і–µ–љ–µ–ґ—М—П, –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М-—В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞—Б –Љ—Г–ґ–µ–є. –°—В–Є—Е–Є, —Б—В–Є—Е–Є, —Б—В–Є—Е–Є… –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В–Є—Е–Є. –Ь—Л –њ–Є–ї–Є —З–∞–є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ї–Є–њ—П—З–µ–љ—Г—О –≤–Њ–і—Г —Б –њ–ї–∞–≤–∞—О—Й–Є–Љ–Є –≤ —З–∞—И–Ї–∞—Е —Б –±–µ–ї–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є —З–∞–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є. –І–∞–є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї—Б—П –≥–і–µ-—В–Њ –Ї —З–∞—Б—Г –љ–Њ—З–Є. –Р —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є –Љ—Л –і–Њ 3–4 —З–∞—Б–Њ–≤. –Ш –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г–і–Є–≤–ї—П–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ –Ї —Г—В—А—Г –Њ—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–ї–∞–±–Њ –Ј–∞–≤–∞—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—П —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –ї–µ–≥–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ—М—П–љ–µ–љ–Є—П. –Ш–ї–Є –Њ—В —Б—З–∞—Б—В—М—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞? –Я–µ—А–µ–і —В–≤–Њ–µ–є –≤—Б—В—А–µ—З–µ–є —Б –Х–≤–≥–µ–љ–Є–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Х–≤—В—Г—И–µ–љ–Ї–Њ –Љ—Л –њ—А–Њ—Б–Є–і–µ–ї–Є, —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П –љ–∞ –Ї—Г—Е–љ–µ, –і–Њ 5 —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞. — –Э–∞—В–∞, –љ–µ –і–∞–≤–∞–є. — –Ы–µ-–љ—Г-—Б—П! — –Э–∞—В–∞, –љ–µ –і–∞–≤–∞–є. — –Ґ—Л —А–µ—И–Є–ї–∞, —З—В–Њ —Н—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М? — –Э–∞-—В–∞… — –Є —Б–ї—Г—З–∞–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ –Є–Ј –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є… –Є –≤—Б–µ. — –Р –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —В—Л –і—Г–Љ–∞–µ—И—М —В–∞–Ї? –Х–Љ—Г –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б—В–Є—Е–Є, –Љ–Њ–Є —Б—В–Є—Е–Є, –Љ–Њ–µ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –Љ–Њ–µ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—Б—П–Ј–∞–љ–Є–µ… —З—В–Њ –µ—Й–µ?! — –Љ–Њ–µ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї—Л—И–∞–љ–Є–µ –Љ–Є—А–∞ –≤ —Б—В–Є—Е–∞—Е. — –Э–∞-—В–∞… — –Є —Б–ї—Г—З–∞–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ –Є–Ј –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞ –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї «–Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б» —Б–Њ —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є –Є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –≤–љ–µ–Љ–∞—В–Њ—З–љ—Г—О –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ш —Г –љ–µ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –і–µ—В–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ. — –Э–∞—В–∞, –љ–µ –і–∞–≤–∞–є. — –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —В—Л –і—Г–Љ–∞–µ—И—М, —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Ј–∞–ї—З–µ—В, — –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–≤, –≤—Б–Ї—А–Є—З–∞–ї–∞ —В—Л, — –Љ–Њ–µ–є –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–ї–Њ—В–Є? –Ю–љ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –і—П–і—П –Ц–µ–љ—П. –£ –Љ–µ–љ—П –±—А–∞—В –Ц–µ–љ—П. –Р –Њ–љ — –і—П–і—П –Ц–µ–љ—П. — –Э–∞—В–∞, –µ—Б–ї–Є —В—Л –і–∞—И—М, — —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї, –∞ –Њ–љ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –Љ—Г–ґ–Є–Ї — —Г –љ–µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ї —В–µ–±–µ –±—Л—В—М –і—А—Г–≥–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ. –Ъ–∞–Ї –Ї –і–µ–≤–Њ—З–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ—Б—В–µ–ї—М… —Е–Њ—З–µ—В –њ—А–Њ–±–Є—В—М—Б—П —З–µ—А–µ–Ј —Н—В–Њ. –Э—Г, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М? — –Ы–µ–љ—Г—Б—П, –Ї–∞–Ї–∞—П —В—Л —Г–Љ–љ–∞—П. –Т–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –Х–≤–≥–µ–љ–Є–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Х–≤—В—Г—И–µ–љ–Ї–Њ, —В—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞: — –Ь—Л —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –љ–∞–і —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М—О —Г –љ–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞. –Ц–µ–љ–∞ —Г–µ—Е–∞–ї–∞ –≤ –Р–љ–≥–ї–Є—О. –Ч–∞—Б–Є–і–µ–ї–Є—Б—М –і–Њ–њ–Њ–Ј–і–љ–∞. –Т –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Њ–є —Б—В–Њ–ї –Ї—А—Г–≥–ї—Л–є –Є–Ј —А–Њ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–∞. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ –і–≤—Г—Е –љ–Њ—З–Є –Њ–љ –≤–µ–і–µ—В –Љ–µ–љ—П –≤ —Б–њ–∞–ї—М–љ—О, –∞ —В–∞–Љ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П –Ї—А–Њ–≤–∞—В—М, –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: — –Ы–Њ–ґ–Є—Б—М. –£–ґ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ. –Р —П –љ–∞ –і–Є–≤–∞–љ–µ –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ. –Ш —П –Ї–∞–Ї –Ј–∞–Ї—А–Є—З—Г: — –Ь–љ–µ –Ы–µ–љ—Г—Б—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞!.. –Ы–µ–љ—Г—Б—П –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–ї–∞ –Љ–µ–љ—П! –ѓ –µ–є –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї–∞!!! –Ш –≤–Њ—В… –Т—Л… –∞ –Т—Л!.. — –Є –±–µ–≥–Њ–Љ –Є–Ј –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л. –Ґ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Њ–љ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –Є —Б –љ–µ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤ —В–≤–Њ—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –†–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ–Њ. –Ш –Є—Б–њ—Г–≥–∞–љ–љ–Њ. — –Ш–і—Г –њ–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Я–ї–∞—З—Г. –Э–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ—В. –Ґ–µ–Љ–љ–Њ. –Ґ—А–µ—В–Є–є —З–∞—Б –љ–Њ—З–Є. –Я—Г—Б—В—Л–љ–љ–Њ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ. –Ш —В—Г—В —П –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞, –Э–∞—В–∞, —Г —В–µ–±—П —Б–ї–µ–Ј—Л –Ї–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј –≥–ї–∞–Ј, —В–Њ —В—Л –Є—Е –≤—Л—В–Є—А–∞–ї–∞ —А—Г–Ї–∞–≤–Њ–Љ, –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–Љ —И–∞—А—Д–∞, –њ–µ—А—З–∞—В–Ї–Њ–є, —Г–≥–ї–Њ–Љ –≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є–Ї–∞, –∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ —Г–ї—Л–±–∞—П—Б—М, –Ї–∞–Ї –љ–∞–і –Љ–∞–ї—Л–Љ —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ, –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є –њ–ї–∞—В–Њ–Ї –Є –њ—А–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞–ї —В–µ–±–µ. — –Ш–і—Г –њ–Њ –∞—Б—Д–∞–ї—М—В—Г. –Ь–µ—В—А–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ. –Я–ї–∞—З—Г. –Я–Њ—В–Њ–Љ —В–∞–Ї—Б–Є—Б—В –і–Њ–≤–µ–Ј –Љ–µ–љ—П –і–Њ–Љ–Њ–є (–Ї –Т–µ—А–Њ—З–Ї–µ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–љ–µ). –Р —Г—В—А–Њ–Љ —З–∞—Б–Њ–≤ –≤ –і–µ–≤—П—В—М –Ј–≤–Њ–љ–Є—В –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї –Є–Ј-–Ј–∞ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —П —Г–±–µ–ґ–∞–ї–∞. –Э–Њ—З—М—О. –Ю–і–љ–∞… –Ы–µ–љ—Г—Б—П, —П –±—А–∞–ї–∞ —В–≤–Њ–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –µ–Љ—Г. –Э–Њ –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞. –Я–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –Њ–љ –±–Њ–Є—В—Б—П —В–µ–±—П, –Ы–µ–љ—Г—Б—П. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Х–≤—В—Г—И–µ–љ–Ї–Њ –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї —В–≤–Њ—О —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М –≤ –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Є–є –Њ–±–Ї–Њ–Љ –њ–∞—А—В–Є–Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–µ–є —В–µ–±—П –≤ –°–Њ—О–Ј –Я–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є –Є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О –љ–∞ –Ї–Њ–љ–≤–µ—А—В–µ: «–Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї. –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –њ–∞—А—В–Є–Є» — –Њ–љ, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –Ј–∞–љ—П—В—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ. –Р –≤–љ–Є–Ј—Г –љ–∞ –Ї–Њ–љ–≤–µ—А—В–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ, –±–µ–Ј –∞–і—А–µ—Б–∞ — –Х–≤—В—Г—И–µ–љ–Ї–Њ.

–Э–∞—В–∞, —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ—П—В—Л–є –і–µ–љ—М –Ї–∞–Ї —П –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О –љ–∞—И—Г –њ—А–Њ—И–ї—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Є, –≤–Њ–є–і—П –≤ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞ –і–ї—П —В–µ–±—П —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–љ—Г—О –њ—М–µ—Б—Г –≤ —А–µ-–Љ–Є–љ–Њ—А–µ. –Я–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, —В–µ–±–µ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М –±—Л. –ѓ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–µ –њ–Є—Б–∞–ї–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ –Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –І–µ—А–љ–Є—З–µ–љ–Ї–Њ –Ш—А–Є–љ–µ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–љ–µ, –і–ї—П —В–µ–±—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ, –±–µ–Ј –Њ—В—З–µ—Б—В–≤–∞, –Ш—А–∞ — –≤—Л –±—Л–ї–Є —Б –љ–µ–є –Њ—З–µ–љ—М –і—А—Г–ґ–љ—Л. –Ш —Б—Л–≥—А–∞–ї–∞ –µ–є –њ—М–µ—Б—Г –і–ї—П —В–µ–±—П. –Ю–љ–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: — –Ч–і–Њ—А–Њ–≤–Њ. –Ю–љ–∞ –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–µ —Б–µ–є—З–∞—Б –ї–µ–ґ–Є—В. –Я–Њ–њ–∞–ї–∞ –≤ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ—Г—О –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Г. –°–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–Њ–≤ –љ–µ—В. –Ю–љ–∞ —В–Њ–ґ–µ –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї–∞ —В–µ–±—П. –Ц–∞–ї—М, —З—В–Њ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є —П –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г —В–µ–±–µ –љ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞. –•–Њ—В–µ–ї–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М «–Ь—Л –і–Њ–Љ–∞», –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞, –Ї–∞–Ї –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞: — –Р —В–≤–Њ—П –ї—О–±–Є–Љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞? — «–С–µ–Ј —Б–µ–Љ—М–Є». –†—Н–Љ–Њ. — –Э–∞—В–∞! –Р —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ — «–С–µ–Ј —Б–µ–Љ—М–Є». –°–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ, — –Є –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ї –Њ–Ї–љ—Г. –ѓ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–∞ —Н—В—Г —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–љ—Г—О –њ—М–µ—Б—Г «–С–µ–Ј —Б–µ–Љ—М–Є». –Ю–љ–∞ –і–ї—П —В–µ–±—П –Є –Њ —В–µ–±–µ. –£ —В–µ–±—П –≤—Б–µ –ґ–µ –±—Л–ї–∞ –ї—О–±–Є–Љ–∞—П —Б–µ–Љ—М—П: —Н—В–Њ –Т–µ—А–Њ—З–Ї–∞ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–љ–∞ –°–µ–≤–µ—А—М—П–љ–Њ–≤–∞ –Є –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –°–Є–Љ–∞–Ї–Њ–≤, –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В—Л, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є–µ –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ «–°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј». –Т –і–Њ–Љ–µ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї–∞ –Т–Њ—А—З–∞, –Ї–Њ—В –Є –Ї–Њ—И–Ї–∞, –і–≤–Њ–µ –і–µ—В–µ–є. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—З–љ–∞—П –Є —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–∞—П –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–∞ –і–Њ–Љ–∞. –Ш —П, –њ–Њ —В–≤–Њ–µ–Љ—Г –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є—О, —В–Њ–ґ–µ —Б—В–∞–ї–∞ –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —З–∞—Б—В—М—О —Н—В–Њ–є –і–Є–≤–љ–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є. –Т–µ—А–Њ—З–Ї–∞ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–љ–∞ –Є –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї—Г –≤ –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї –Њ—В –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ «–°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј». –ѓ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї –≤—Л —Б –Т–∞–ї–µ—А–Є–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –≤ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –µ–≥–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і–Њ–≤ –Ј–∞—И–ї–Є –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–є –≤ —Е–Њ—А–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г, –≥–і–µ —П —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–Њ–Љ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Љ—Л –њ–Њ—И–ї–Є –≤ –≥–∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ «–†–Њ—Б—Б–Є—П» –Є —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї–∞–Љ. –ѓ —Б—В–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –≤–Є—В—А–Є–љ—Л –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –і—Г–Љ–∞—В—М: –Ї–∞–Ї –±—Л –≤—Б–µ –Ї—Г–њ–Є—В—М –Є —З—В–Њ–±—Л –љ–µ–і–Њ—А–Њ–≥–Њ. –Ф–∞, –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–≥–Њ. –Э–∞–і–Њ –Ї—Г–њ–Є—В—М. –Э–Њ –Ї–∞–Ї? –Ш –љ–∞ —З—В–Њ? –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ —Б—В–Њ–ї—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–∞—П —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л –Ј–∞—И–Ї–∞–ї–Є–ї –ї—О–±–Њ–є –Ї–∞–ї—М–Ї—Г–ї—П—В–Њ—А. –Ґ–∞–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ –Њ–і–љ—Г –Љ–Є–љ—Г—В—Г. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Ї–∞–ї—М–Ї—Г–ї—П—В–Њ—А —Б–≥–Њ—А–µ–ї, –Є —П —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –° –і–≤—Г—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ, –Ї–∞–Ї —З–∞—Б–Њ–≤—Л–µ –љ–∞ –њ–Њ—Б—В—Г, —Б—В–Њ—П–ї–Є –Љ–Њ–ї—З–∞ –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Є —В—Л. –Ю—З–µ–љ—М-–Њ—З–µ–љ—М –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –њ–Њ—Б–Љ–µ–Є–≤–∞—П—Б—М, –Њ–љ–Є –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–є. — –Р –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Т—Л –Љ–Њ–ї—З–∞ —Б—В–Њ–Є—В–µ? — –І—В–Њ —В—Л –љ–∞—И–ї–∞ –≤ —Н—В–Њ–є –≤–Є—В—А–Є–љ–µ? — –Є –Њ–љ–Є –Ј–∞—Б–Љ–µ—П–ї–Є—Б—М. — –Я–Њ–є–і–µ–Љ. –Ь—Л —Г–ґ–µ –≤—Б–µ –Ї—Г–њ–Є–ї–Є. –≠—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –≠—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П –і—А—Г–ґ–±–∞. –≠—В–Њ –Ј–∞–±–Њ—В–∞ –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤ —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–µ «–†–Њ—Б—Б–Є—П» —П –Ї—Г–њ–Є–ї–∞ –і–≤–∞ –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Њ–Ї–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ—Б—В–µ–є: –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –і–ї—П –Ґ–Њ–Љ–∞—Б–∞, –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –і–ї—П –У—А–µ—В—Л –Є –і–ї—П —Б–µ–±—П —В—А–Є—Б—В–∞ –≥—А–∞–Љ–Љ: —Г–Ј–Ї—Г—О, –і–ї–Є–љ–љ—Г—О –±–µ–ї–Њ-–Ї—А–∞—Б–љ—Г—О –њ–Њ–ї–Њ—Б–Ї—Г –Њ–Ї–Њ—А–Њ–Ї–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Ј–∞—И–ї–∞ –Ї —В–µ–±–µ, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –њ–∞–Ї–µ—В –љ–∞ –њ–Њ–ї –Є –Љ—Л —Б—А–∞–Ј—Г —Б—В–∞–ї–Є —З—В–Њ-—В–Њ –ґ–Є–≤–Њ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞—В—М —Б —В–Њ–±–Њ–є. –У—А–µ—В–∞, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –ґ–Є–Ј–љ–µ—А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ —Б—Г–µ—В–Є–ї–∞—Б—М –Љ–µ–ґ–і—Г —В–Њ–±–Њ–є, –Љ–љ–Њ–є –Є –њ–∞–Ї–µ—В–Њ–Љ. –Ш –≤–і—А—Г–≥: — –Р—Е, —В—Л! –Р—Е, —В—Л –ґ! — –Є–Ј–Њ —А—В–∞ –У—А–µ—В—Л —Б–≤–Є—Б–∞–ї–∞ —В—А–µ—В—М —Г–Ј–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б—Л –Њ–Ї–Њ—А–Њ–Ї–∞, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Г—О –Њ–љ–∞ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –Є –±—Л—Б—В—А–Њ –Ј–∞–≥–ї–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞. –Э–∞ –Ї–Њ—Б—В–Є –Њ–љ–∞ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞. — –Ґ—Л –і—Г–Љ–∞–µ—И—М, –Љ—Л –љ–µ –≤—Л—В–∞—Й–Є–Љ? — —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ —В—Л —Г –У—А–µ—В—Л –Є —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –µ–µ —З–µ–ї—О—Б—В–Є. — –Ы–µ–љ—Г—Б—П, –≤—Л–љ–Є–Љ–∞–є! –ѓ –і–µ—А–ґ—Г! –ѓ –Ј–∞—Б—Г–љ—Г–ї–∞ —А—Г–Ї—Г –≤ –µ–µ –њ–∞—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —В—Л —Б –і–≤—Г—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –Є –љ–∞–Ј–Є–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –Є –і–Њ—Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ—З—В–Є –Є–Ј –њ–Є—Й–µ–≤–Њ–і–∞ —В–µ–њ–ї—Г—О –њ–Њ–ґ–µ–≤–∞–љ–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –Њ–Ї–Њ—А–Њ–Ї–∞. — –Т–Њ—А–Њ–≤–Ї–∞! — –≤—Б–Ї—А–Є—З–∞–ї–∞ —В—Л –љ–∞ –У—А–µ—В—Г. — –Р –Ґ–Њ–Љ–∞—Б? –Ь—Л –≥—Г–ї—П–ї–Є —Б –љ–Є–Љ –≤ –њ–∞—А–Ї–µ –Є –Њ–љ –≤—Л—Е–≤–∞—В–Є–ї —Г –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Є–Ј —Б—Г–Љ–Ї–Є —В–Њ—А—З–∞–≤—И—Г—О —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–Љ –≤–њ–µ—А–µ–і —Б–µ–ї–µ–і–Ї—Г. –Ш —В—Г—В –ґ–µ —Б–ї–Њ–њ–∞–ї. –Т—Б—О. –¶–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ–∞ –Ї—А–Є—З–∞–ї–∞, –±–µ–і–љ–∞—П! –Ъ–∞–Ї –Њ–љ–∞ –Ї—А–Є—З–∞–ї–∞! –Р–ґ –Ј–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М. –Р —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М, –µ—Б–ї–Є —Б–µ–ї–µ–і–Ї–Є –≤ –њ—А–Њ–і–∞–ґ–µ –љ–µ—В? –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ–љ—М–≥–∞–Љ–Є. –Э–µ –≤–Ј—П–ї–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Є–ї–∞: –∞-–∞-–∞… — –Ы–µ–љ—Г—Б—П, — —В—Л –≤–Ј—П–ї–∞ —Г –Љ–µ–љ—П –Є–Ј —А—Г–Ї –Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –Њ–Ї–Њ—А–Њ–Ї. — –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–Љ—Л—В—М –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–і–ґ–∞—А–Є—В—М. — –£ –љ–Є—Е —Б–ї—О–љ–∞ –±–∞–Ї—В–µ—А–Є—Ж–Є–і–љ–∞—П. –Ґ—Л —З–∞—Б—В–Њ –Ј–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –≤ —Е–Њ—А–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г, –Љ—Л —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞–ї–Є –≤ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–µ «–†–Њ—Б—Б–Є—П» (—Б–µ–є—З–∞—Б —В–∞–Љ –±–∞–љ–Ї) –Є –µ—Е–∞–ї–Є –Ї–Њ –Љ–љ–µ –і–Њ–Љ–Њ–є. –Э–∞—Б–Ї–Њ—А–Њ –њ–Є–ї–Є —З–∞–є –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ —Б—В–Є—Е–∞—Е –Є –њ—А–Њ–Ј–µ, –Њ —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ–≥–Є–±–µ–ї–Є, –Њ –і–љ–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–Љ –Є –Њ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Б –љ–∞–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –Є –≤ —В–Њ—В —А–∞–Ј. –Ь—Л, –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ–і—П –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г, –њ—А–Њ—И–ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –љ–∞ –Ї—Г—Е–љ—О, —Б—В–∞–ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ —З–µ–Љ-—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ–Љ –і–ї—П –љ–∞—Б –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В. –Я—А–Њ—И–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—Б–∞. –Ґ—Л –Ј–∞—З–µ–Љ-—В–Њ –њ–Њ—И–ї–∞ –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г, –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–∞ —В–∞–Љ –≤–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б–≤–µ—В, –Є —П —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ —В–≤–Њ–µ –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ: — –Р! — –І—В–Њ?! –Э–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–Њ–Љ –Є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–Њ–є –ї–µ–ґ–∞–ї –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ґ–Є—Е–Њ. –С–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–љ–Њ. –Ґ—А—Г–њ. –Ь—Л –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є —Б–≤–µ—В –Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –µ–≥–Њ. –Ы–µ—В 40–50. –њ–Њ–ї–љ—Л–є. –Я—А–Є–ї–Є—З–љ–Њ –Њ–і–µ—В—Л–є — –±–µ–ї–∞—П —А—Г–±–∞—И–Ї–∞ –Є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ. –Я–Њ—В—А—П—Б–ї–Є –µ–≥–Њ –Ј–∞ –њ–ї–µ—З–Є: — –Т—Б—В–∞–≤–∞–є! — –Ь–Љ…–ґ–ґ—Г… — –Т—Б—В–∞-–≤–∞–є!!! — –Ь–Љ…–ґ–ґ—Г… –Я–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П—В—М, –Є –Њ–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ —В—А—Г–њ–Њ–Љ –≥—А–Њ—Е–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–ї. –І—В–Њ –Њ–љ? –Ъ—В–Њ –Њ–љ? –Ю—В–Ї—Г–і–∞? –Ъ–∞–Ї –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ? –Ш –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Љ—Л –µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є, –≤–Њ–є–і—П –≤ –і–Њ–Љ? –Ю—В–≤–µ—В–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ч–∞—В–µ–Љ –њ—А–Є—И–µ–ї –°–≤–µ–љ—Ж–Є—Ж–Ї–Є–є –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Ю—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є –љ–µ –љ–∞–і–Њ –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞—В—М—Б—П. –≠—В–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В-–Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Є–Ї, –Є –Њ–љ —Б–њ–∞—Б –µ–≥–Њ –Њ—В –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ–є –њ–Њ–≥–Є–±–µ–ї–Є: —Б–Ї–∞–љ–і–∞–ї–∞, –њ—А–Є–≤–Њ–і—П –≤ –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є—О, –љ—Г, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П —Б —А–∞–±–Њ—В—Л. –°–Њ–Ї—А—Л–ї –µ–≥–Њ –Њ—В —Г–ґ–∞—Б–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–Њ–Љ –Є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–Њ–є –љ–∞—И–µ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л. –Ь—Л –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –≤—В—А–Њ–µ–Љ –њ—М—П–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—И–µ–ї—М—Ж–∞ –Є, –њ–Њ—И–∞—В—Л–≤–∞—П—Б—М –Њ—В —В—П–ґ–µ—Б—В–Є, –њ–Њ—В–∞—Й–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–Њ–є –њ–Њ —В–µ–Љ–љ—Л–Љ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ –Є –Ј–∞–Ї–Њ—Г–ї–Ї–∞–Љ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М—Б—П —Б –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–µ–є. –Э–∞—В–∞, –∞ —З—В–Њ –±—Л —П –і–µ–ї–∞–ї–∞ –±–µ–Ј —В–µ–±—П –Њ–і–љ–∞ –≤ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ —Б –љ–µ–Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ? –Ґ—Л –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –і—А—Г–≥ — —Н—В–Њ —В–≤–Њ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —П —Б –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М—О –≤–Њ–Ј- –≤—А–∞—Й–∞—О –µ–≥–Њ —В–µ–±–µ. –Ґ—Л –±—Л–ї–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –і—А—Г–≥–Њ–Љ. –Я—А–∞–≤–і–∞, –њ–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї —В—Л –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –і–ї—П —Б–і–∞—З–Є —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤ –≤–Њ –Т–У–Ш–Ъ –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–љ—Л–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В. — –Э–∞—В–∞, –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –і–µ–µ–њ—А–Є—З–∞—Б—В–Є—П, –њ—А–Є—З–∞—Б—В–Є—П — —В–µ–Љ–љ—Л–є –ї–µ—Б. –Ч–∞–≤–∞–ї—О—Б—М. — –ѓ —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥ –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О. –ѓ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞. –Ы–µ–љ—Г—Б—П, —П —В–µ–±—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—О. –Ш –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞. –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ. –Ш —Б–і–∞–ї–∞ –±—Л —П –µ–≥–Њ –љ–∞ «–Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ», –µ—Б–ї–Є –±—Л –У–∞–≤—А–Є–ї–Њ–≤–Є—З –љ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Љ–љ–µ «–і–≤–Њ–є–Ї—Г» –Ј–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ. — –Ч–∞ —З—В–Њ? — –Т—Л –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–Є –њ–∞—А–Њ–і–Є—О –љ–∞ –Љ–Њ–µ–≥–Њ «–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–∞». –Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В—Л –љ–µ —Б–і–∞—О—В—Б—П. –Р —Г –≤–∞—Б? — –І–µ—Б—В–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, —П –љ–µ –і—Г–Љ–∞–ї–∞ –Њ –њ–∞—А–Њ–і–Є–Є. — –£ –≤–∞—Б –і–≤–∞! — –Є —Г –љ–µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –±–∞–≥—А–Њ–≤—Л–Љ –Њ—В –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П. –Я–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ. –Ш –љ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В–≤–Њ–є —В—А—Г–і –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П –њ—А–Њ–њ–∞–ї —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Ј—А—П. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ —В–µ–±—П –њ–Њ—Б–ї–∞–ї–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –≤ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –і–µ—А–µ–≤–љ—О, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–ї–Є–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. –Ґ—Л –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞ –Њ—В—В—Г–і–∞ –љ–∞ –Њ–і–Є–љ –і–µ–љ—М –Ј–Є–Љ–љ–Є—Е –Ї–∞–љ–Є–Ї—Г–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ. –£—В—А–Њ–Љ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ –њ–Њ–µ—Е–∞—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–Њ–±–Њ–є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ (–≤ –і–Њ–Љ–µ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞ –У—А–µ—В–∞ –Є –≤ —И–Ї–Њ–ї—Г –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–і—В–Є) — —В–µ–±—П –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –љ–∞ –Њ–і–Є–љ –і–µ–љ—М. –Ю–љ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–µ—Е–∞—В—М, –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–≤ —Н—В–Њ —Б—А–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є –≤ –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–µ. –Ґ—Л –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞: — –Ы–µ–љ—Г—Б—П, –њ–Њ–µ–і–µ–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є. — –Э–∞—В–∞, –і–∞ —П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г. — –Я–Њ–µ–і–µ–Љ —Е–Њ—В—М –љ–∞ –Њ–і–Є–љ –і–µ–љ—М. –Ґ—Л –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—И—М, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ —В–∞–Љ. –Я—А–Њ—И—Г. –Я–Њ–µ–і–µ–Љ. –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ —Б —Г—В—А–∞ —Г—И–µ–ї –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ, –°–≤–µ–љ—Ж–Є—Ж–Ї–Є–є –њ–Њ—И–µ–ї –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г. –£ –љ–Є—Е –љ–∞–Љ–µ—З–∞–ї—Б—П –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –Ј–∞ –Ї—Г—Е–Њ–љ–љ—Л–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ —Б –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –≤–Є–љ–∞ –Є –њ–Є–≤–∞ –Њ–± –Є–Ј—П—Й–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—В–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —Б–Њ—Б–µ–і–Є, —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –љ–µ–Ј–∞–Ї—А—Л—В—Г—О –і–≤–µ—А—М –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є –љ–∞—И–Є —Б —В–Њ–±–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є. — –Я—А–Њ—И—Г —В–µ–±—П, –њ–Њ–µ–і–µ–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є. — –•–Њ—А–Њ—И–Њ. –Э–Њ –Ј–∞–≤—В—А–∞ –Љ–љ–µ –љ–∞–і–Њ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П. — –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Њ—Б—В–∞–љ–µ—И—М—Б—П –љ–∞ –і–µ–љ—М? — —В—Л —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —Г–Љ–µ–ї–∞ –њ—А–Њ—Б–Є—В—М. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є —П. –Ґ—Л –Ј–љ–∞–ї–∞, –Ј–љ–∞–ї–∞ –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-—В–Њ –і–µ—Б—П—В–Њ–Љ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є: –Њ—В–Ї–∞–ґ—Г—В, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є. –Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞. –Э–Є–Ї—В–Њ. –Э–µ –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В. –Ш –љ–µ –њ—А–Њ—Б–Є. — –Э–∞—В–∞, –µ–і–µ–Љ, — –Є –Љ—Л –µ–і–µ–Љ, –і–≤–µ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –≤ —В–≤–Њ—О –і–∞–ї–µ–Ї—Г—О –і–µ—А–µ–≤–љ—О. –Ш, —Б–Є–і—П –≤ –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–µ, —Г –љ–∞—Б –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –љ–µ–њ—А–Є–Ї–∞—П–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ–љ—Г–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ. –Э—Г –Ї–∞–Ї –ґ–µ —В–∞–Ї? — –љ–∞–і–Њ –ґ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г. –С—Л—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ, —А—П–і–Њ–Љ. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є –љ–∞—Б —Б–Є–і–µ–ї –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ–є –њ—Л–ґ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є —И–∞–њ–Ї–µ –Є –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –њ–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї –≤—Б–µ—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –ѓ —Б–Њ—А–≤–∞–ї–∞ —Б –љ–µ–≥–Њ —И–∞–њ–Ї—Г –Є —Б—В–∞–ї–∞ –±–Є—В—М –µ—О –њ–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –Ї–∞–Ї –≤–µ—Б—М –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є —А–Њ–і –Ј–∞ –љ–∞—И–Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –±–µ–і—Л –Є —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П, –њ—А–Є–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П: — –Ґ—Л!.. –љ–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ? –Ґ—Л!.. –љ–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ? –Ч–∞—В–µ–Љ, –≤—Л–і–Њ—Е—И–Є—Б—М, –Њ—В–і–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г —И–∞–њ–Ї—Г –Є —Б–µ–ї–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Т –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–µ –±—Л–ї–Њ —В–Є—Е–Њ-—В–Є—Е–Њ, –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ–і –≥—А–Њ–Ј–Њ–є. –Ю–љ –Љ–Њ–ї—З–∞ –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ, –∞ –Љ—Л, –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–Є–Љ –њ–Њ—А—Л–≤–Њ–Љ –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ, –њ–Њ–µ—Е–∞–ї–Є –і–∞–ї—М—И–µ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ. –Ш —В—Л –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ: «–Р, –њ–Њ–ї—Г—З–Є, —Д–∞—И–Є—Б—В, –≥—А–∞–љ–∞—В—Г!» –≠—В–Њ –±—Л–ї —Б—В–Њ–љ –і—Г—И–Є. –Ч–Є–Љ–Њ–є —В–µ–Љ–љ–µ–µ—В —А–∞–љ–Њ, –Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—П—В–Є—З–∞—Б–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –Љ—Л –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї —В–≤–Њ–µ–Љ—Г –і–Њ–Љ—Г, –±—Л–ї–Њ —В–µ–Љ–љ–Њ –Є –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–∞—А—П. –Ф–µ—А–µ–≤–љ—П. –У–ї—Г—И—М. –Ш –љ–µ –°–∞—А–∞—В–Њ–≤. –Ч–∞–Љ–Њ–Ї –љ–∞ –і–≤–µ—А–Є –Ј–∞–ї–µ–і–µ–љ–µ–ї, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–Ї—А—Л–ї—Б—П –Ї—А—Г–≥–ї—Л–Љ —Б–ї–Њ–µ–Љ –ї—М–і–∞, –Є –≤—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ї–ї—О—З –≤ –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. — –°–µ–є—З–∞—Б… —Б–µ–є—З–∞—Б –Љ—Л –Њ—В–Ї—А–Њ–µ–Љ –Ј–∞–Љ–Њ–Ї. — –Ъ–∞–Ї?! — –Ю—В–Њ–≥—А–µ–µ–Љ —Б–њ–Є—З–Ї–∞–Љ–Є, — —В—Л —Б—В–∞–ї–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞—В—М —Б–њ–Є—З–Ї–Є –Є –њ–Њ–і–љ–Њ—Б–Є—В—М –Є—Е –і—А–Њ–ґ–∞—Й–Є–Љ–Є –њ–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є –Ї –ї–µ–і—П–љ–Њ–є –Ї–Њ—А–Ї–µ. –° –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –ї–µ–і—П–љ—Л–µ –Ї–∞–њ–ї–Є, –Є –Љ–Є–љ—Г—В —З–µ—А–µ–Ј 10 –Љ—Л, –Ј–∞–Љ–µ—А–Ј—И–Є–µ, –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –і–Њ–Љ. –Ґ–∞–Љ –±—Л–ї–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–µ–є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–і—П–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—А—Ж–µ—А–∞. — –Э–∞—В–∞, –Ї–∞–Ї —В—Л –ґ–Є–≤–µ—И—М… — –°–µ–є—З–∞—Б —А–∞—Б—В–Њ–њ–Є–Љ –њ–µ—З–Ї—Г, — —П –љ–µ —Г–Љ–µ–ї–∞ —В–Њ–њ–Є—В—М –њ–µ—З–Ї—Г, — –Є —З–µ—А–µ–Ј —З–∞—Б –±—Г–і–µ—В —В–µ–њ–ї–Њ. –У—А–µ—В–∞, –Ї–∞–Ї –≤–µ—З–љ–Њ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—В–Њ—А –Њ—В —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –±–µ—И–µ–љ–Њ –љ–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –Є–Ј –Ї—Г—Е–љ–Є –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г, –њ–Њ–і–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞—П, –њ–Њ–≤–Є–Ј–≥–Є–≤–∞—П –Њ—В —А–∞–і–Њ—Б—В–Є, –њ—Г—В–∞—П—Б—М –њ–Њ–і –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –Є –њ—Л—В–∞—П—Б—М –ї–Є–Ј–љ—Г—В—М —В–µ–±—П –≤ –ї–Є—Ж–Њ. –£—В—А–Њ–Љ —П —Г–µ—Е–∞–ї–∞ –і–Њ–Љ–Њ–є. –Ф–≤–µ—А—М –і–Њ–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞. –Э–∞ –њ–Њ–ї—Г –ї–µ–ґ–∞–ї –±–µ–Ј–і—Л—Е–∞–љ–љ—Л–є –Ґ–Њ–Љ–∞—Б — —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ — —З—В–Њ-—В–Њ —Б—К–µ–ї —Б —Д–Њ–ї—М–≥–Њ–є –Є –њ–Њ—А–µ–Ј–∞–ї –ґ–µ–ї—Г–і–Њ–Ї. –Ъ—А—Г–≥–Њ–Љ —Б—В–Њ—П–ї–Є –њ—Г—Б—В—Л–µ –±—Г—В—Л–ї–Ї–Є. –У—А—Г—Б—В–љ–Њ —Н—В–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М. –†–∞–љ—М—И–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Л —Б –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї –љ–∞–Љ, —В–Њ –Љ—Л —З–∞—Б—В–Њ –њ–µ–ї–Є –њ–Њ–і —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–Њ –њ–µ—Б–љ–Є –љ–∞ —В–≤–Њ–Є —Б—В–Є—Е–Є, –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–µ –њ–µ—Б–љ–Є. –°–≤–µ–љ—Ж–Є—Ж–Ї–Є–є –ґ–µ –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–µ—Б–љ–Є. –°–ї—Г—Е–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –љ–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б –≥—А–Њ–Љ—Л—Е–∞–ї –љ–∞ –≤—Б—О –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О. –Ш —З–∞—Б—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј –≥–Њ—Б—В–µ–є, –Њ–љ —А–∞–Ј–≤–ї–µ–Ї–∞–ї –љ–∞—А–Њ–і –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–Љ –њ–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ю—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Є–Љ: — –Я–µ—В—П, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є, —З—В–Њ —В–≤–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л –њ–µ—В—М –≤ –Т–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–µ. — –Ь–∞–Љ–∞ –ґ–Є–ї–∞ –≤ —Б–µ–ї–µ –Є —Г –љ–µ–µ –±—Л–ї–Њ –Ї–Њ–ї–Њ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–∞–љ–Њ. — –Р —В—Л –Ї–∞–Ї —Б–µ–±—П –≤–µ–і–µ—И—М? — –Ш –Њ–љ —Б–Љ–Њ–ї–Ї–∞–ї, –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є –≤ –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ–Њ–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –њ–µ–≤—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—М–µ—А–Њ–є –Љ–∞–Љ—Л. –Я–µ–ї–Є –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ—Б—Л. –Ґ–µ–±–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —А–Њ–Љ–∞–љ—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞–њ–µ–≤–∞–ї –Т–∞–ї–µ—А–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З: –Р—Е, –Ј–∞—З–µ–Љ —Н—В–∞ –љ–Њ—З—М —В–∞–Ї –±—Л–ї–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–∞? –Э–µ –±–Њ–ї–µ–ї–∞ –±—Л –≥—А—Г–і—М, –љ–µ —Б—В—А–∞–і–∞–ї–∞ –± –і—Г—И–∞. –Я–Њ–ї—О–±–Є–ї —П –µ–µ, –њ–Њ–ї—О–±–Є–ї –≥–Њ—А—П—З–Њ. –Р –Њ–љ–∞ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В —В–∞–Ї —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ. (–љ–µ –Ј–љ–∞—О, —З—М–Є —Б–ї–Њ–≤–∞) –Ш –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –µ–є –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Ш —Б –љ–µ–Љ–Є–ї—Л–Љ –Њ–љ–∞ –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ—И–ї–∞ –њ–Њ–і –≤–µ–љ–µ—Ж. –Ш –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї –љ–Є–Ї—В–Њ –Ї–∞–Ї —П –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б—В–Њ—П–ї. –Я—А–Є—Б–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї —Б—В–µ–љ–µ, –≥–Њ—А—М–Ї–Њ-–≥–Њ—А—М–Ї–Њ —А—Л–і–∞–ї… –£ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б, –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —В–µ–љ–Њ—А. –І–Є—Б—В—Л–є. –Ъ—А–∞—Б–Є–≤—Л–є. –Ш –њ–µ—А–µ–і –≤–∞—И–Є–Љ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ–љ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–µ–ї: — –Ю-—З–∞-—А–Њ-–≤–∞-—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј-–Ї–Є… –Ю-—З–∞-—А–Њ-–≤–∞–ї–Є –≤—Л –Љ–µ–љ—П, — –Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ —Б —В–∞–Ї–Њ–є —В–Њ—Б–Ї–Њ–є —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤ —В–≤–Њ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞, —З—В–Њ –≤–Є–і–µ—В—М —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є —П –љ–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Њ—В –Ї–ї–∞–≤–Є—И. — –ѓ –Њ–њ—Г—Й—Г—Б—М –љ–∞ –і–љ–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ, –ѓ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ—Г—Б—М –њ–Њ–і –Њ–±–ї–∞–Ї–∞. –ѓ –≤—Б–µ –Њ—В–і–∞–Љ —В–µ–±–µ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ, –Ы–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—Л –ї—О–±–Є –Љ–µ–љ—П. –Ю–љ –±—Л–ї –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ –і–Њ–±—А—Л–Љ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–Љ –Є –≤—Б–µ. –Р —В—Л — –њ–Њ—Н—В –њ–Њ –С–Њ–ґ–Є–µ–є –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є. –Т–Њ—В –≤–µ–і—М –Ї–∞–Ї –±—Л–≤–∞–µ—В. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –Љ–∞—А—В–∞ 83-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –Љ—Л —Б —В–Њ–±–Њ–є —Б–Є–і–µ–ї–Є –љ–∞ –Ї—Г—Е–љ–µ, –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ –Є –°–≤–µ–љ—Ж–Є—Ж–Ї–Є–є –±—Л–ї–Є –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ. –Ф–Њ –љ–∞—И–Є—Е —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–µ–Љ—М-–≤–Њ—Б–µ–Љ—М –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤, –љ–Њ –Љ—Л –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –µ—Й–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є. —П –Ї—Г–њ–Є–ї–∞ –њ—Г—З–Њ–Ї, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –≤ –Љ–∞—А—В–µ, —А–µ–і–Є—Б–Ї–Є, –њ–Њ—А–µ–Ј–∞–ї–∞ –µ–µ –±–µ–ї—Л–Љ–Є –≤ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –Њ–±–Њ–і–Њ–Ї –Ї—А—Г–ґ–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Ј–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ —Б–Љ–µ—В–∞–љ–Њ–є. –Ґ—Л –Ї–∞–Ї-—В–Њ –≤–µ–ї–∞ —Б–µ–±—П –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ: –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–∞, —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –≤ –Њ–Ї–љ–Њ, —В–Њ, –Ї–∞–Ї-—В–Њ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, —В–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –≤–≥–ї—Г–±—М —Б–µ–±—П, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, —З—В–Њ –ґ–і–µ—И—М —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞. — –Х—И—М, — –Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і —В–Њ–±–Њ–є –≤—Б—О –≥–ї—Г–±–Њ–Ї—Г—О —В–∞—А–µ–ї–Ї—Г —Б —Б–∞–ї–∞—В–Њ–Љ. — –ѓ —В–µ–±–µ –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞. — –Х—И—М. –Ґ–µ–±–µ –љ—Г–ґ–љ—Л –≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ—Л. –Ш —В—Л –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Њ –і–ї—П —Б–µ–±—П –Є –і–ї—П –Ь–∞—И–Є —Б—К–µ–ї–∞ –≤—Б—О —В–∞—А–µ–ї–Ї—Г —Б–∞–ї–∞—В–∞. –Э–∞—В–∞, —П –ї—О–±–ї—О —В–µ–±—П –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О –њ–Є—Б–∞—В—М —В–µ–±–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ-–≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –њ–Є—Б—М–Љ–Њ? –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В—Л –ґ–Є–≤–∞ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П. –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В—Л –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —В–∞ —Б—Г—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ —Г—Е–Њ–і–Є—В, –∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤ –і—Г—И–µ. –Ґ—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М, —В–∞–Ї –≤—Л—И–ї–Њ —Б –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є, —З—В–Њ —П –Є—Е –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О –њ–Є—Б–∞—В—М –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Г. –Т –Э–Њ–≤–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ. –ѓ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї —В—Л –≤ 89-–Љ –≥–Њ–і—Г –Њ—В–і—Л—Е–∞–ї–∞ —Б –Ь–∞—И–µ–є –≤ –°—Г–і–∞–Ї–µ –Є –≤—Л, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–µ—Е–∞—В—М –Ї–Њ –Љ–љ–µ –≤ –≥–Њ—Б—В–Є. — –Ъ–∞–Ї –≤—Л –і–Њ–µ—Е–∞–ї–Є? — —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ —П, —Г–≤–Є–і–µ–≤ –≤–∞—Б. — –Ь—Л –љ–µ –µ—Е–∞–ї–Є. –Ь—Л —И–ї–Є –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ –Њ—В –°—Г–і–∞–Ї–∞. –Я–Њ —Б–µ—А–њ–∞–љ—В–Є–љ—Г — —В–∞–Ї —В—Л –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–∞ –≤—М—О—Й—Г—О—Б—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –љ–∞–і –Љ–Њ—А–µ–Љ –Ї–Є–љ–Њ—И–љ–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Г—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г. — –Р –Ь–∞—И–∞ –љ–µ —Г—Б—В–∞–ї–∞? — –Э–µ-–µ—В, — –Љ—Л —Б–µ–ї–Є –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї, –Ь–∞—И–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А—П–ї–∞ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –њ—Г—И–Є—Б—В—Г—О –Ј–∞–Ї–Њ–ї–Ї—Г. — –ѓ –љ–µ —Г—Б—В–∞–ї–∞. — –Ю–љ–∞ –љ–µ —Г—Б—В–∞–ї–∞. –Ю–љ–∞ –≥–µ—А–Њ–є, — —П –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ —Б–∞–љ–і–∞–ї–Є–Ї–Є, –Њ–і–µ—В—Л–µ –љ–∞ –Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї—Л–µ –љ–Њ–ґ–Ї–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞. — –Ю–љ–∞ –ї–µ–≥–Ї–Њ –њ—А–Њ—И–ї–∞ –≤—Б–µ —Б–µ–Љ—М –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Ю–љ–∞ –≥–µ—А–Њ–є. –Э–∞—В–∞, —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –њ–Њ–і—А—П–і –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –њ–ї—П–ґ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –≤ —Е–Є–і–ґ–∞–±–µ; –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞ –±–ї—Г–Ј–Ї–∞ —Б –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–≤–∞–Љ–Є –Є —Ж–≤–µ—В–љ–∞—П –і–Њ –њ—П—В —О–±–Ї–∞. –Ш –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –Њ–і–µ–ґ–і–µ –Є–і–µ—В –Ї—Г–њ–∞—В—М—Б—П –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Я–ї–∞–≤–∞–µ—В, –љ—Л—А—П–µ—В —Б –Љ–∞—Б–Ї–Њ–є, –Є —О–±–Ї–∞ —А–∞–Ј–≤–µ–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –≤—Б—В–∞–µ—В –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Ж–≤–µ—В–љ—Л–Љ –њ—Г–Ј—Л—А–µ–Љ –≤ –≤–Њ–і–µ. –•–Є–і–ґ–∞–± — –∞—В–ї–∞—Б–љ–∞—П —П—А–Ї–∞—П –Ї–Њ—Б—Л–љ–Ї–∞ —Б –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ, –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–Љ –Є –ґ–µ–ї—В—Л–Љ —Г–Ј–Њ—А–Њ–Љ. –≠—В–Њ—В —А–∞–Ј–љ–Њ—Ж–≤–µ—В–љ—Л–є —Е–Є–і–ґ–∞–± –Љ–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —В–µ–±—П. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ –≤—Л —Б –Т–Њ–ї–Њ–і–µ–є –Р–≤—Ж–µ–љ—Л–Љ –Њ—В –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –µ—Е–∞–ї–Є –љ–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Є —Г —В–µ–±—П –њ–Њ—З—В–Є –і–Њ –±—А–Њ–≤–µ–є, –Ј–∞–≤—П–Ј–∞–љ–љ–∞—П –њ–ї–Њ—В–љ—Л–Љ —Г–Ј–ї–Њ–Љ —Б–±–Њ–Ї—Г –Є –љ–Є—Б–њ–∞–і–∞—О—Й–∞—П –і–≤—Г–Љ—П –Ї–Њ–љ—Ж–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ–ї–µ—З–Њ, –±—Л–ї–∞ –љ–∞–і–µ—В–∞ —П—А–Ї–∞—П –Ї–∞–Ї —А–∞–і—Г–≥–∞ –∞—В–ї–∞—Б–љ–∞—П –Ї–Њ—Б—Л–љ–Ї–∞. –Э–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–Є –≤ –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ —В–∞–Ї –љ–µ –љ–Њ—Б—П—В. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ. –Ш –≥—Г–±—П –љ–∞–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л –±—А–Њ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Љ–∞–і–Њ–є, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–µ—А–Њ–≤–љ–Њ. –Ґ—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞, —З—В–Њ —В–µ–±—П –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ –і—А–∞–Ј–љ–Є–ї–Є «—А–Њ–Ј–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞» — —В—Л –Њ—З–µ–љ—М –ї–µ–≥–Ї–Њ –Є –љ–µ–њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–µ —В–∞–љ—Ж—Л, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–є –і—А–∞–Ј–љ–Є–ї–Ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–∞ —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞—В—М. –Э–∞ –Љ–Њ–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є —В—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї–∞—Б—М —Б —В–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є. –Э–∞ –Э–Њ–≤—Л–є –У–Њ–і —П –љ–∞–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –њ–ї–µ—З–Є —И–∞–ї—М –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞, —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї–∞ «—Ж—Л–≥–∞–љ–Њ—З–Ї—Г» —Б –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ. –Ґ—Л –ґ–µ — –љ–Є —Е–∞ —З—В–Њ. –Э–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П. — –Э–µ —В–∞–љ—Ж—Г—О. –Я–µ—А–µ–Љ–Ї–љ—Г–ї–Њ, — –Є —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ–і–љ–Є–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≥—Г–±–љ–Њ–є –њ–Њ–Љ–∞–і–Њ–є —Ж–≤–µ—В—Л –Є –±–∞–±–Њ—З–Ї–Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е —Й–µ–Ї–∞—Е. –°–µ–є—З–∞—Б –Є—О–љ—М –Є –і–Њ –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –У–Њ–і–∞ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ, –Є —П –Њ—В–і—Л—Е–∞—О –≤ –Э–Њ–≤–Њ–Љ –°–≤–µ—В–µ. –Я—А–Є–≤–µ—В —В–µ–±–µ, –њ—А–Є–≤–µ—В –≤ —В–≤–Њ–µ –њ–Њ–і–љ–µ–±–µ—Б—М–µ –Є–Ј –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –°–≤–µ—В–∞, –Э–∞—В–∞! –≠—В–Њ —П —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ—В–і—Л—Е–∞—О, –∞ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Л –њ—А–Є—И–ї–Є —Б –Ь–∞—И–µ–є –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ –Є–Ј –°—Г–і–∞–Ї–∞ –Ї–Њ –Љ–љ–µ –≤ –≥–Њ—Б—В–Є, —П —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ —Б –∞–њ—А–µ–ї—П –њ–Њ –Њ–Ї—В—П–±—А—М –≥–Њ—А–љ–Є—З–љ–Њ–є –≤ –њ–∞–љ—Б–Є–Њ–љ–∞—В–µ «–Э–Њ–≤—Л–є –°–≤–µ—В». –Ь–љ–µ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–ґ–Є–≤–∞—В—М. –Т 85-–Љ –≥–Њ–і—Г –Љ–µ–љ—П –Њ–±–Љ–∞–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б–∞–і–Є–ї–Є –≤ –њ—Б–Є—Е—Г—И–Ї—Г. — –•–Њ—З–µ—И—М –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г—В—М –≤ –љ–µ–≤—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є? — —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –Љ–∞–Љ–∞, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —А–Њ–і–љ–∞—П –њ–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—Б–Є—Е—Г—И–Ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —Б—В–∞–ї–∞ –Љ–Њ–Є–Љ –Њ–њ–µ–Ї—Г–љ–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –љ–∞–і —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –ї–Є—И–µ–љ–љ—Л–Љ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞. — –Ъ–∞–Ї, —Г –≤–∞—Б –љ–µ—В –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є? — –Њ—З–µ–љ—М —Г–і–Є–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–µ–≤—А–Њ–њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥, –Ї–∞–Ї —П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞—И–ї–∞ –≤ –µ–µ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В, —З—В–Њ–±—Л –ї–µ—З—М, –њ–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –Љ–∞–Љ—Л, –≤ –љ–µ–≤—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—О. –≠—В—Г —Б—В—А–∞—И–љ—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —А–∞–Ј—Л–≥—А–∞–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ —Б—В–Њ–Љ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–≤—П–Ј–Є –Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б –ї—О–і—М–Љ–Є, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є–Љ–Є –≤ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ–µ, —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–µ –Є –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є. –Э–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О —А–Њ–ї—М —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є –Є –і–µ–љ—М–≥–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —З–µ—А–µ–Ј –Њ—В—Ж–∞ –Њ–љ —Б–≤–∞—В–∞–ї—Б—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ. –ѓ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Њ—В—Ж–∞ —П —А–µ—И–Є–ї–∞ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –љ–Є–Љ. –Т –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ—В—Ж–∞. –Ш –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –≤ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ —Б–µ—В–Є. –Ы–Є—И–Є–ї–∞—Б—М —А–∞–±–Њ—В—Л. –Э–∞—Б–Є–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–љ–Њ—Б—В—М. –Я–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Є –њ–µ—З–∞—В–∞—В—М. –Ю –≤—Л—Е–Њ–і–µ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є (–∞ –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Љ–µ–љ—П –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –≤ –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–µ –≤ –°–Њ—О–Ј –Я–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є) –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –Є —А–µ—З–Є. –†—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Б –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ–Є —А–µ—Ж–µ–љ–Ј–Є—П–Љ–Є: «–С—Г–Ї–≤—Л –љ–∞—Г—З–Є—Б—М –њ–Є—Б–∞—В—М, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞». –ѓ –љ–µ –Ј–љ–∞—О –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–Њ–њ–ї–µ–Ї–Є –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Ј–∞—В–Њ—З–µ–љ–Є—П, –і–∞ –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Є –љ–µ —Г–Ј–љ–∞—О. –Э–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О, —З—В–Њ —Н—В–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П –ї–Њ–ґ—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤—Б–µ –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М —В–Њ–≥–і–∞ –Њ—В –Љ–µ–љ—П. –Р –Љ–∞–Љ–∞ — —П –ї—О–±–ї—О –µ–µ –Є –Љ–љ–µ –µ–µ –ґ–∞–ї—М. –Ш, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —З–µ–Љ –Ї–ї–µ–≤–µ—В–∞ —Б—В—А–∞—И–љ–µ–µ, —В–µ–Љ –Њ–љ–∞ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–µ–є. –ѓ —Б—В–∞–ї–∞ –љ–µ–ґ–µ–ї–∞–љ–љ—Л–Љ –≥–Њ—Б—В–µ–Љ —В–∞–Љ, –≥–і–µ —А–∞–љ—М—И–µ –Љ–µ–љ—П –ґ–і–∞–ї–Є –Є –ї—О–±–Є–ї–Є. –Р —В–Њ–≥–і–∞ –≤ –ї–Є—Ж–Њ –Ї—А–Є—З–∞–ї–Є: — –Ґ—Л —Д–∞–ї—М—И–Є–≤–∞—П! –І—В–Њ —Н—В–Њ? –Ш –Ј–∞ —З—В–Њ? –Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ –Ј–љ–∞—О. –Ф–∞, –Њ—В –Љ–µ–љ—П –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –Є–Ј –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤—Б–µ –≤ –Њ–і–Є–љ –Љ–Є–≥. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–µ–±—П. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –љ–µ–і–µ–ї–Є –Љ–љ–µ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ—З–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –µ—Б—В—М. —З—В–Њ–±—Л –Љ–µ–љ—М—И–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≥–Њ–ї–Њ–і, —Б–њ–∞–ї–∞ –і–Њ–њ–Њ–Ј–і–љ–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —И–ї–∞ –≥—Г–ї—П—В—М –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ. –Я—А–Њ—Е–Њ–і—П –њ–Њ –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Њ–є, –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї–∞ –љ–∞ —В–≤–Њ–µ –Њ–Ї–љ–Њ –Є —А–µ—И–Є–ї–∞ –Ј–∞–є—В–Є. –£–≤–Є–і–µ—В—М —В–µ–±—П. –Ю—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ—Г—В—М—Б—П –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –Є –њ–Њ—З—В–Є —Б—А–∞–Ј—Г —Г–є—В–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є –≤ —В–≤–Њ–є –і–Њ–Љ –њ–ї–Њ—Е–Њ–µ. –Ш–±–Њ –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —П –±—Л–ї–∞ –Ї–∞–Ї –Ј–Њ–Љ–±–Є, –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П—Й–Є–є –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—П. –Ґ—Л —З—В–Њ-—В–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ –љ–∞ –Ї—Г—Е–љ–µ. –Я–Њ –і–Њ–Љ—Г –≤–Є—В–∞–ї–Є –Ј–∞–њ–∞—Е–Є –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–є –µ–і—Л. –Ц–µ–ї—Г–і–Њ–Ї –Љ–Њ–є —А–µ–Ј–Ї–Њ —Б–ґ–∞–ї—Б—П. –Х—Б–ї–Є –±—Л –Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ —В—Л –±—Г–і–µ—И—М –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М, —П –±—Л –љ–µ –Ј–∞—И–ї–∞. –°—В–µ—Б–љ—П–ї–∞—Б—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г—Й–µ—А–±–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. — –°—Г–њ –±—Г–і–µ—И—М? — —Б—А–∞–Ј—Г –±—Л—Б—В—А–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ —В—Л. — –Я–Њ–ї—В–∞—А–µ–ї–Њ—З–Ї–Є. –Ф–∞. –ѓ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–µ–ї–∞. –Ґ—Л –љ–Є –Њ —З–µ–Љ –Љ–µ–љ—П –љ–µ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ—И–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞—В—М, —Е–Њ—В—М —В–µ–±–µ –±—Л–ї–Њ –Є –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞. — –Ы–µ–љ—Г—Б—П, —П –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥—Г –і–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є. — –•–Њ—А–Њ—И–Њ. –†–∞–љ—М—И–µ –Љ—Л –≤—Б–µ–≥–і–∞ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Г–≥–ї—Г –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Є –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–∞ «–Ю—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б–∞». –Ґ—Л —И–ї–∞ —Б –У—А–µ—В–Њ–є –і–Њ–Љ–Њ–є, –∞ —П –љ–∞ —В—А–Њ–ї–ї–µ–є–±—Г—Б–љ—Г—О –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г. –Я–Њ—В–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ь–∞—И–µ –±—Л–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –≥–Њ–і–∞, –Љ—Л —Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤–µ—Б–љ–Њ–є –љ–∞ –Ј–µ–ї–µ–љ—Г—О –њ–Њ–ї—П–љ—Г –≤–Њ–Ј–ї–µ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞. –Ь–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П –Ь–∞—И–∞, –њ–Њ–ї–Ј–∞—П, —А–≤–∞–ї–∞ —В—А–∞–≤–Ї—Г –Є —Ж–≤–µ—В—Л, –∞ –Љ—Л —Б–Є–і–µ–ї–Є —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–µ–є, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–∞ –љ–Є –љ–∞ –Њ–і–Є–љ —Б–∞–љ—В–Є–Љ–µ—В—А –љ–µ –Њ—В–њ–Њ–ї–Ј–ї–∞ –Њ—В —В–µ–±—П. –Я—А–Њ–є–і—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –њ–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Ј–Є–Љ–љ–µ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г, —В—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: — –Ь–љ–µ –≤ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ –љ–∞–і–Њ –Ј–∞–є—В–Є. –Ч–∞–є–і–µ–Љ? — –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, — –Є —В—Л –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–Є –Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ, –њ–Њ–±–∞–≥—А–Њ–≤–µ–≤—И–Є–µ –Њ—В –Љ–Њ—А–Њ–Ј–∞ —А—Г–Ї–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ —В—Л —З—В–Њ-—В–Њ –≤—Л—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –≤ –≤–Є—В—А–Є–љ–µ –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞: — –£ —В–µ–±—П –љ–µ—В –≤–∞—А–µ–ґ–µ–Ї? — –Є –њ—А–Њ–і–∞–≤—Й–Є—Ж–µ- –Э–∞–Љ –≤–∞—А–µ–ґ–Ї–Є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞. — –Э–∞—В–∞, –љ–µ –љ–∞–і–Њ. — –Ы–µ–љ—Г—Б—П… —Г –Љ–µ–љ—П –µ—Б—В—М –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П –Ї–Њ–њ–µ–µ—З–Ї–∞ –Є —П —Е–Њ—З—Г –Ї—Г–њ–Є—В—М —В–µ–±–µ –≤–∞—А–µ–ґ–Ї–Є. –Я–Њ–ї—В–∞—А–µ–ї–Њ—З–Ї–Є —Б—Г–њ–∞ –і–ї—П –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –Є –≤–∞—А–µ–ґ–Ї–Є –љ–∞ –Њ–Ј—П–±—И–Є–µ —А—Г–Ї–Є — —Н—В–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–Є—В. –Ш –љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ –≤–µ—Б—Л –Ф–Њ–±—А–∞ –Є –Ч–ї–∞, —П –і—Г–Љ–∞—О, –∞–љ–≥–µ–ї—Л –њ–Њ–ї–Њ–ґ–∞—В –≤–∞—А–µ–ґ–Ї–Є –Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤—П—В —В–∞—А–µ–ї–Ї—Г —Б —Б—Г–њ–Њ–Љ –Є –Њ–љ–Є, –Ї–∞–Ї –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–∞, –њ–µ—А–µ—В—П–љ—Г—В –љ–µ–љ—Г–ґ–љ–Њ–µ –і–ї—П —В–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–Є. –Ф–∞–ї—М—И–µ –Љ–љ–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ –њ–Є—Б–∞—В—М, –Љ–Њ—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞—П, –Љ–Њ—П –ї—О–±–Є–Љ–∞—П –Э–∞—В–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –і–∞–ї—М—И–µ — –і–∞–ї—М—И–µ –љ–∞—И–µ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є–µ. –Ш –љ–µ—В –≤ –љ–µ–Љ –љ–Є —В–≤–Њ–µ–є, –љ–Є –Љ–Њ–µ–є –≤–Є–љ—Л, –∞ –Њ–і–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–ґ–Є–≤–∞—П –Ј–ї–Њ–±–∞ –Љ–Є—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ–ґ—А–µ—В —Б–∞–Љ–∞ —Б–µ–±—П. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –≥–Њ–і–∞ —З–µ—А–µ–Ј —В—А–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ–µ–є —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є —В—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї–∞ –Љ–љ–µ. –Ґ–µ–ї–µ—Д–Њ–љ –Љ–Њ–є –Љ–Њ–ї—З–∞–ї –њ–Њ—З—В–Є –њ—П—В—М –ї–µ—В. –Р —В—Л, –≤—Л–і–µ–ї—О, –Ј–≤–Њ–љ–Є–ї–∞. –†–µ–і–Ї–Њ, –љ–Њ –Ј–≤–Њ–љ–Є–ї–∞. –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ. –Ь—Л –љ–Є –Њ —З–µ–Љ –Є –Њ–±–Њ –≤—Б–µ–Љ –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є —Б —В–Њ–±–Њ–є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —В—Л –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞: — –Ґ—Л –±–Њ–Є—И—М—Б—П –Ј—Г–±–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–∞—З–∞? — –Э–µ—В. — –Р —П –±–Њ—О—Б—М, — –Є —В—Г—В –ґ–µ –±—Л—Б—В—А–Њ –Є –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Љ—Л –љ–µ —А–∞–Ј –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є —Б —В–Њ–±–Њ–є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—В—А–∞—Е –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞–µ—В –њ–ї–µ–љ –Є —В—М–Љ—Г –і—Г—И–Є, — –Э–µ –Ј–∞ —Б–µ–±—П –±–Њ—О—Б—М. –Ч–∞ –Ь–∞—И–Ї—Г. –І—В–Њ–±—Л —Б –љ–µ–є –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ, —З—В–Њ –Є —Б —В–Њ–±–Њ–є. –Т–Є–і–љ–Њ, —В–µ–±–µ –њ—А–Є–≥—А–Њ–Ј–Є–ї–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ. –Ш –Љ—Л —Б —В–Њ–±–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Њ–±—Й–∞–ї–Є—Б—М, –Є–±–Њ –≤—Б–µ—Е –ї—О–і–µ–є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —П —А–∞–љ—М—И–µ –±—Л–ї–∞ –і—А—Г–ґ–љ–∞, –ґ–і–∞–ї–Є –љ–µ–њ—А–Є- —П—В–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –љ–µ –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г—В—Б—П –Њ—В –Љ–µ–љ—П. –£–≤–Є–і–µ–ї–Є—Б—М –Љ—Л —Б —В–Њ–±–Њ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —В–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–∞—Е, –≥–і–µ –Є–Ј –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є –≤—Л—Б–Њ—В—Л —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П —В–≤–Њ–є –ї–Є–Ї—Г—О—Й–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б: — –Ы–µ–љ—Г—Б—П! –ѓ —Б–≤–Њ-–±–Њ–і-–љ–∞!!! –ѓ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–∞! –ѓ –ї—О–±–ї—О —В–µ–±—П, –Э–∞—В–∞, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —Е–Њ—З—Г –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї –≤—Б–µ—Е –Ї—А–Є–≤–Њ—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –µ—Й–µ –Њ —В–µ–±–µ –Є –Њ –У—А–Є—И–µ –Ш—Ж–Є–Ї—Б–Њ–љ–µ. –ѓ –і–∞–ґ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї–∞, —З—В–Њ —В–µ–±—П –Ї–∞–Ї —А–Њ–Ї–Њ–≤—Г—О –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г –Є–Ј –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є—Е —А–Њ–Љ–∞–љ—Б–Њ–≤ –Њ–±–≤–Є–љ—П–ї–Є –≤ –µ–≥–Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є. –Т—Л –Љ–љ–µ –Њ–±–∞ –±—Л–ї–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є. –£ –≤–∞—Б –±—Л–ї —А–Њ–Љ–∞–љ. –° –њ–Њ—Ж–µ–ї—Г—П–Љ–Є –≤ —Й–µ—З–Ї—Г. –Т–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ—Л–є. –° —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–љ–Є—П–Љ–Є –і–Њ –і–Њ–Љ–∞. –° —Ж–≤–µ—В–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є –≤ —Б—В–Є—Е–∞—Е. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤—Л —А–∞—Б—Б—В–∞–ї–Є—Б—М, —П —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞: — –Я–Њ—З–µ–Љ—Г? — –ѓ –љ–µ —Е–Њ—З—Г –њ–Њ—А—В–Є—В—М –µ–Љ—Г –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ю–љ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є. –Э–µ —Е–Њ—З—Г. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –У—А–Є—И—Г, —В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ, –Э–∞—В–∞, –Ї—А–Є–≤–Њ—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –≤ —В–≤–Њ—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г: –Љ–Њ–ї, –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М… –Љ–Њ–ї, —Н—В–Њ –љ–µ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–є —Б–ї—Г—З–∞–є, –∞ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л–є —Г—Е–Њ–і –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –±–µ–Ј–Њ—В–≤–µ—В–љ–Њ–є –ї—О–±–≤–Є. –Р —Г –У—А–Є—И–Є –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–∞ –і—А—Г–≥–∞—П, –ї—О–±–Є–Љ–∞—П –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, —В–Њ–ґ–µ –Ј–≤–∞–ї–Є –Э–∞—В–∞—И–∞. –Ш –Њ–љ –≤–Њ–Ј–Є–ї –µ–µ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—П —Б–≤–Њ–Є–Љ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ, –≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Ї—Г –Ї–∞–Ї –±—Г–і—Г—Й—Г—О –ґ–µ–љ—Г. –Ю–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤–Њ—В-–≤–Њ—В –њ–Њ–ґ–µ–љ–Є—В—М—Б—П. –Р —В—Л –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –ґ–Є–ї–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Г –Т–µ—А–Њ—З–Ї–Є –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–љ—Л –Є —Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Ь–∞—И–µ–є. –Ш –≤—Л –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ —А–∞—Б—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —Б –љ–Є–Љ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П. –Ь–∞–Љ–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ —Г–Љ–µ—А–ї–∞ —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і, –љ–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤ —Б–Љ–µ—А—В–Є —Б—Л–љ–∞. –Р –њ–∞–њ–∞ –µ—Й–µ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –ї–µ—В —Б—Г–і–Є–ї—Б—П —Б –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–µ–Љ –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –Є–Ј-–Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є –њ–Њ–≥–Є–± –У—А–Є—И–∞, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї –Є –њ–Њ—Н—В, –љ–µ –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–≤—И–Є–є –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В—А–Њ—З–Ї–Є –Є–Ј-–Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ–Љ–Є—В—Б–Ї–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є: –Ш—Ж–Є–Ї—Б–Њ–љ. –Ґ–∞–Ї–∞—П –±—Л–ї–∞ –ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–љ–∞—П —Б—В—А–∞–љ–∞ –Є –ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–љ–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М. –ѓ –Ј–љ–∞—О, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –Љ–Њ–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Є –љ–∞ –Љ–Њ–Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е — –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –µ–≥–Њ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–±–µ–ї–Є —В—Л –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—И—М. –Э–∞—В–∞, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≥–Њ–і–∞ –і–≤–∞ –љ–∞–Ј–∞–і –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –љ–∞ –Я–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є –Љ–µ–љ—П, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ—Г —Б –Ї—Г–ї–Є—З–∞–Љ–Є, —Б—В–Њ—П–ї–Є –Љ–∞–Љ–∞ —Б –і–Њ—З–Ї–Њ–є. –Ю–љ–Є —В–∞–Ї —Г–Љ–Є–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е—А–Є—Б—В–Њ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Й–µ—З–Ї–Є, —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –і—А—Г–≥ –љ–∞ –і—А—Г–≥–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –ї—О–±–≤–Є, –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П. — –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ! — –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї. — –Т–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ! — –≥—А–Њ—Е–Њ—В–∞–ї–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –Є —Н—Е–Њ–Љ –Ј–≤—Г–Ї —Г–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г. –Я–Њ—В–Њ–Љ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ—Г –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –±—Л—В—М –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –Љ–∞–Љ–µ, –Є –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–µ, –Є –ї—О–і–Є, –і–≤–Є–≥–∞—П—Б—М, –Ј–∞–і–µ–≤–∞–ї–Є –µ–µ. –І—В–Њ —В—Г—В –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ! –Ь–∞–Љ–∞ —Б –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В—М—О –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї–∞ –љ–∞ –і–Њ—З—М –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ї—А–Є—З–∞—В—М –љ–∞ –≤—Б—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М: — –£ —В–µ–±—П –µ—Б—В—М –Љ–Њ–Ј–≥–Є? –Ґ—Л –Ї—Г–і–∞ –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ—Г –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞? –Т—Б–µ –Љ–µ—В—Г—В –њ–Њ–і–Њ–ї–∞–Љ–Є –њ–Њ –љ–∞—И–Є–Љ –Ї—Г–ї–Є—З–∞–Љ! –ѓ –Њ—В–Њ—И–ї–∞ –Њ—В –љ–Є—Е –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Є —Б—В–∞–ї–∞ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ –Є–Ї–Њ–љ—Г –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П. –Ю–љ –Ј–∞ –љ–∞—Б, –Ј–∞ –Љ–µ–љ—П, –Ј–∞ —Н—В—Г –Љ–∞–Љ—Г —Б –і–Њ—З–Ї–Њ–є –Њ—В–і–∞–ї —Б–≤–Њ—О –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –Є –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –µ–≥–Њ –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П, –≤ –µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–µ, –≥–і–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, —В–µ–њ–µ—А—М –≤ –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞. –Є –≤–і—А—Г–≥ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ –Ї—А–Њ—В–Ї–Є–є, –Ї—А–Њ—В—З–∞–є—И–Є–є –Є –Њ—З–µ–љ—М —В–Є—Е–Є–є –≥–Њ–ї–Њ—Б –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П: — –Ъ–∞–Ї –Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –≤–Њ–ї–љ—Л… –≤–Њ–ї–љ–∞ –ї—О–±–≤–Є, –≤–Њ–ї–љ–∞ –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–Є… –≤–Њ–ї–љ–∞ –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–Є, –≤–Њ–ї–љ–∞ –ї—О–±–≤–Є… –Ґ–∞–Ї –Є –≤–Њ–ї–љ—Л –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є, –Љ–Њ—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞—П –Э–∞—В–∞. –Т–Њ–ї–љ—Л —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є –Є —А–∞–і–Њ—Б—В–Є. –Э–∞—В–∞, –њ—А–Њ—Б—В–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В… –Т–і—А—Г–≥ —П —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ —В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞? –Э–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О –і—Г—И–Њ–є, —З—В–Њ —В—Л —А—П–і–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –њ–Є—И—Г, —З—В–Њ —В—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є. –Ъ–∞–Ї –Є –њ—А–µ–ґ–і–µ. –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ, —П —Б–Ї–∞–ґ—Г —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П? –Ъ–∞–Ї –Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –≤–Њ–ї–љ—Л –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є: –≤–Њ–ї–љ—Л –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–Є–є –Є –≤–Њ–ї–љ—Л –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –ї—О–±–≤–Є, –≤–Њ–ї–љ—Л –≥–Њ—А—П –Є –≤–Њ–ї–љ—Л —А–∞–і–Њ—Б—В–Є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ –≥–Њ—А–µ—З—М —Б–≤–Њ–µ–є —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є –Є –У—А–Є—И–Є–љ—Г —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –≥–Є–±–µ–ї—М –Є —В—Г—В –ґ–µ — —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–µ: —Б–Љ–µ—И–љ–Њ–µ, –Э–∞—В–∞, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞, –Ї–∞–Ї —В—Л –Љ–µ–љ—П –њ–Њ—Б–∞–і–Є–ї–∞ –љ–∞ —Б—В—Г–ї –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: — –°–Є–і–Є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ. –°–µ–є—З–∞—Б –±—Г–і—Г –њ–ї–µ—Б—В–Є —В–µ–±–µ –∞—Д—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—Б–Є—З–Ї–Є. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В —В–Њ–Љ—Г –Є –Љ–Њ–і—Л –љ–∞ –∞—Д—А–Њ–Ї–Њ—Б–Є—З–Ї–Є –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Р —Г —В–µ–±—П —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –≤ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є — –∞—Д—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—Б–Є—З–Ї–Є. –Ґ—Л –±–µ–ґ–∞–ї–∞ –ї–µ–≥–Ї–Њ –Є —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –Љ–Є—А–∞ –љ–∞ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ–Њ–µ —В–µ–њ–ї–Њ –љ–∞—И–µ–є –і—А—Г–ґ–±—Л, —В–∞–Ї–Њ–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —О–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—В–і–∞–µ—И—М –≤—Б—О —Б–µ–±—П — –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞. –Т–µ—Б—М —Б–≤–µ—В —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–Є — –љ–∞–≤–µ—З–љ–Њ. –Ш –љ–µ—В –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–∞—Б –і–≤–Њ–Є—Е –Є –љ–∞—И–µ–є –і—А—Г–ґ–±—Л. 2-–≥–Њ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 82-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –Љ—Л –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є —Б–Њ –°–≤–µ–љ—Ж–Є—Ж–Ї–Є–Љ –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–ї–Є–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є —А–∞–є–Њ–љ –љ–∞ —В–≤–Њ–є –і–µ–љ—М —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ь—Г–ґ—М—П, —З—Г—В—М –≤—Л–њ–Є–≤ –Є –µ—Й–µ —З—Г—В—М –≤—Л–њ–Є–≤, –љ–µ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П –Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї—М–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–µ—В—М —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–µ—Б–љ–Є. –Ю–љ–Є –Њ—А–∞–ї–Є –≤–і–≤–Њ–µ–Љ —В–∞–Ї, —З—В–Њ —Б—В–µ–љ—Л —Б–Њ—В—А—П—Б–∞–ї–Є—Б—М, –∞ –±–ї–Є–Ј–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–µ —Б–Њ—Б–µ–і–Є –≤—Л–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є —Б–≤–µ—В, —З—В–Њ–±—Л –ї—Г—З—И–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–Є—Е. — –Э—Г —З—В–Њ —В—Л –≤—Л–µ—И—М, —П–Ї —Б–Њ–±–∞–Ї–∞? — –Њ–±—А—Г—И–Є–≤–∞–ї—Б—П –°–≤–µ–љ—Ж–Є—Ж–Ї–Є–є –љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є. –Р —В–Њ—В –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ–µ–ї. — –°–Љ–Њ—В—А–Є, –Ї–∞–Ї –љ–∞–і–Њ, — –Є –≥—А–Њ–Љ–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ, –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–і–∞—П –љ–Є –≤ –Њ–і–љ—Г –љ–Њ—В—Г: –Т –Ї—Ц–љ—Ж—Ц –≥—А–µ–±–ї—Ц… –Ш –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ, –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—П –њ–∞—Г–Ј—Л –Є –≤ –њ–Њ–ї–љ—Л–µ –ї–µ–≥–Ї–Є–µ –Њ—В –≤—Б–µ–є –і—Г—И–Є, –љ–∞ –≤—Б—О –і–µ—А–µ–≤–љ—О… — …—И—Г–Љ–ї—П—В—М –≤–µ—А–±–Є… –Ь—Л –≤—Л—И–ї–Є —Б —В–Њ–±–Њ–є –Є–Ј –і–Њ–Љ–∞ –Є –њ—А–Њ—И–ї–Є –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л–є –Ї—А–∞–є –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Э–∞–Љ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —В–∞–Љ –љ–µ —В–∞–Ї —Б–ї—Л—И–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –њ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е –Ї—А–Є–Ї–Њ–≤. –Ч–∞–Ї—Г—А–Є–ї–Є. –°–Є–≥–∞—А–µ—В–Ї–Є –Љ–µ—А—Ж–∞–ї–Є –≤–Њ —В—М–Љ–µ –і—А–Њ–ґ–∞—Й–Є–Љ–Є –Њ–≥–Њ–љ—М–Ї–∞–Љ–Є. –Т –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–∞—Е –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–µ—Б–љ—П–Љ–Є –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ —В–Є—Е–Њ. –Ь—Л —Б—В–Њ—П–ї–Є –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –Є –≤ –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї—Б—В–≤–Є–Є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –љ–∞ —З–µ—А–љ—Л–є –±–∞—А—Е–∞—В –љ–µ–±–∞ —Б –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ–Є —Б–≤–µ—В—П—Й–Є–Љ–Є—Б—П –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ–Є. –Ґ–∞–Љ –≥–і–µ-—В–Њ —Б—А–µ–і–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Ј–≤–µ–Ј–і –Љ–Є—А–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –Є –Љ–Њ—П –Ј–≤–µ–Ј–і–∞. –Ъ–∞–Ї —В—Л –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞:

P. S. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–∞–ї–∞ —А–∞–љ—М—И–µ —В—А–Њ–ї–ї–µ–є–±—Г—Б–Њ–Љ –Љ–Є–Љ–Њ —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –Є –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–µ–є –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–µ –љ–∞ —В–≤–Њ–Є –Њ–Ї–љ–∞, —В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П —Б–ґ–Є–Љ–∞–ї–Њ—Б—М —Б–µ—А–і—Ж–µ –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —В—Л —В–∞–Љ, –љ–Њ –љ–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є. –Р —Б–µ–є—З–∞—Б —П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —В–≤–Њ–Є—Е –Њ–Ї–Њ–љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В–∞–Љ —В–µ–±—П –љ–µ—В. –Ы—О–±–ї—О —В–µ–±—П. –Ь–Њ–ї—О—Б—М –Ј–∞ —В–µ–±—П. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П —В–µ–±—П –±—Л–ї–∞ –Ы–µ–љ—Г—Б—П.

|

|

–Я—А–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —Б—Б—Л–ї–Ї–∞ –љ–∞